![pierre michon,vies minuscules]()

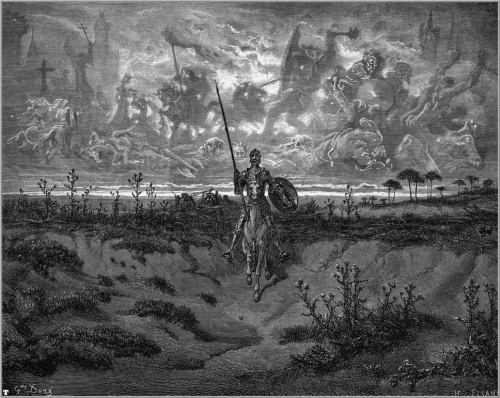

« C’est une imposture, mais nous n’avons que ça »

Pierre Michon,

Le roi vient quand il veut. [1]

Philippe Muray le déplorait : plus personne, aujourd’hui, n’a honte d’écrire. Résultat : tout le monde écrit, surtout ceux qui ne devraient pas le faire. Au moins les avant-gardes d’antan tenaient-elles en brides toute velléité d’écriture non littéraire. Elles jouaient « le rôle exigeant et inquiet d’un surmoi littéraire » devant lequel chaque candidat à l’écrit se demandait s’il ne devrait pas plutôt continuer à raconter ses conneries à l’oral. Elles intimidaient. Hélas, ces avant-gardes, à force d’obscurité anti-obscurantiste et aussi, il faut le dire, de dérive idéologique meurtrière (relire l’excellent Maos de Morgan Sportès à ce sujet), ont fini, elles aussi, par se ridiculiser. Entre temps, l’époque s’est démocratisée à l’extrême, le jeunisme a triomphé, les cancres ont pris le pouvoir, et Alexandre Jardin n’a plus peur de dire sur un plateau de télévision qu’il « aime la vie », et que les livres, du moins les siens, sont là pour faire « aimer la vie » - un amour de la vie qui, faut-il le préciser, n’a pas grand-chose à voir avec l’Amor Fati des Stoïciens, ni avec la Volonté de Puissance d’un Nietzsche, et encore moins avec la miséricorde d’un Dostoïevski. Non, « aimer la vie » au sens contempueril du terme, au sens Alexandre Jardin, ce n’est pas assumer la tragédie de l’existence et transcender la condition humaine nécessairement douloureuse en se faisant saint ou surhomme, c’est se persuader qu’on est heureux pas abus de positivité. C’est ne retenir de l’existence que ce que celle-ci peut avoir de « cool », de « fun », de festif – et, ce faisant, risquer de participer au carnage symbolique ou réel de nombre de malheureux qui ont cru en ces fadaises (comme dans Sauvagerie de Ballard où des adolescents cocoonés à l'extrême par leurs parents se retournent conte eux et les massacrent.) La littérature, dont le rôle était de nous rappeler au réel, au négatif, tout en nous rendant plus fort devant eux, risque de n’être plus le fait que d’une poignée d’happy few, d’ailleurs de plus en plus blâmés. Car pour le reste, le gros du reste, « on assiste au retour en force de la non-littérature sur le terrain même du littéraire ». L’heure est à l’autobiographie dont vous êtes le héros (car le fait de vivre n’importe quoi et de le dire n’importe comment fait de vous un écrivain warholien d’un quart d’heure), à la « confession » qui confesse moins qu’elle ne revendique telle ou telle singularité et qui revendique moins qu’elle n’accuse avec une hargne infantile les sceptiques qui douteraient de la légitimité de cette revendication et de la valeur sociale et morale de cette singularité. En fait, c’est toute une anti-littérature plébéienne et revancharde qui se met en place, qui cherche à remettre sa non-imagination au pouvoir, son non-style à l’ordre du jour, et par-dessus-tout, à assurer sa jouissance qu’entravaient jusque là ces clercs dont il faudra, un jour ou l’autre, faire la peau. Et tout cela au nom d’un consensus agressif, d’un « consensus qui a repris en main la littérature ».

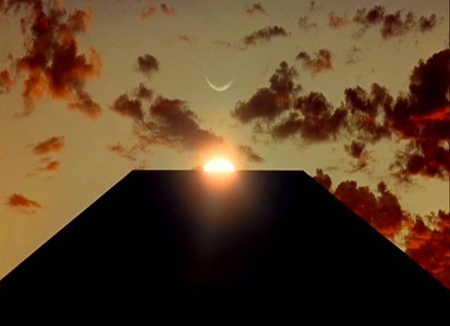

A l’autre bout de la chaîne, la « vraie littérature », ou du moins celle qui se prétend telle, réagit avec une violence de bonne guerre, souvent jubilatoire, souverainement stylisée, mais dont le caractère soi-disant subversif ne relève que d’une permission de plus de la part de l’époque qui permet tout. Même si on est en droit de les préférer, ne serait-ce que parce que leur « efficacité littéraire est souvent la plus haute », force est de constater que ces phénomènes réactifs d’imprécations ou de malédiction finissent toujours par sombrer dans un systématisme anti-consensuel, et donc consensuel sous une autre forme. La dénonciation du déclin, de la décadence, avec jingle apocalyptique en fin d’annonce, peut dans, certains cas, faire long feu. En vérité, poujadistes et Savonaroles se disputent sans pitié le marché, les uns pour défendre leur cool attitude, les autres, dont nous pourrions être à Ring, pour dénoncer en quoi cette cool attitude est en fait un symptôme de dépression sociale, un signe de défaite intellectuelle, et une manière de fin d’un monde. Entre les deux, ou plutôt à côté d’eux, un plus loin, soupire le roi.

![pierre michon,vies minuscules]()

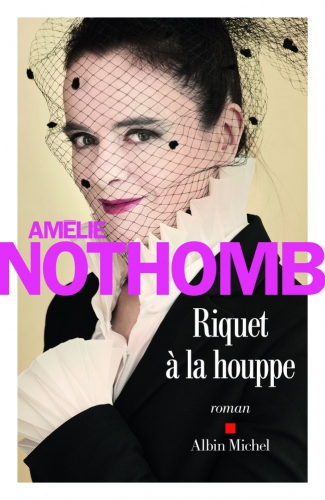

21 - Eternel féminin (ou antiféminisme).

21 - Eternel féminin (ou antiféminisme).