![kierkegaard,reprise,conversion,rechute,église saint léon,dado]()

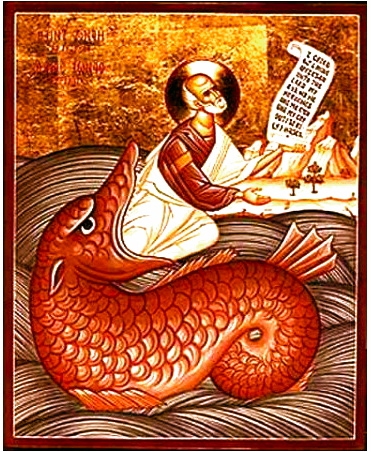

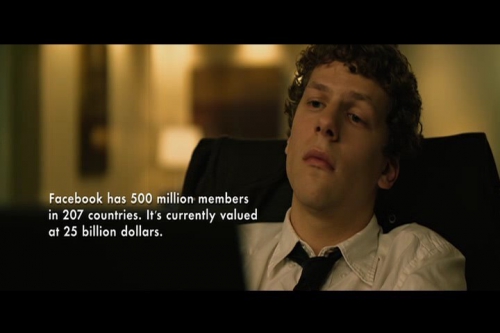

Dado, Le Boucher de Saint-Nicolas, 1974, collage, encre de Chine et acrylique sur papier et bois, 182 × 207 cm.

© Jean-Louis Losi. Courtesy Galerie Jeanne Bucher – Jaeger Bucher.

13 - La logique et le tonnerre.

Il faut le dire et le redire jusqu'à la lie :

« Ma dureté n'est pas de moi, mais elle est du christianisme ».

Il faut le répéter jusqu'à la nausée : l'Amour ne va pas avec la Justice. La grâce ne va pas avec l'éthique. Le salut ne saurait être une question de sagesse. Dès que l'on se met du côté de la morale, on est foutu (même si c'est socialement le contraire : dès que l'on se met du côté de la morale, on est préservé, apaisé, récupéré, réconcilié, mais hors de Dieu). Dès que l'on se met de la morale (raison, savoir, nécessité), on se met du côté du néant - et le néant est doux, si doux. Si Dieu n'était pas si absent non plus, si le miracle n'était pas si rare, si l'espérance n'était pas si improbable, si la chute et la rechute ne constituaient pas presque l'intégralité de notre condition.... Hélas ! Dieu ne fait rien pour nous faire échapper au néant. Et si ce n'est pas le néant, c'est l'enfer. Je préfère le néant. C'est rassurant, le néant. On vit, on meurt, et on n'a pas à calculer pendant sa vie si on va devoir subir une vie éternelle qui sera pire que la vie mortelle. Oui, je suis srygiophobe, j'ai peur de l'enfer, j'ai peur de moi.

Et si je me délecte avec Kierkegaard, c'est que personne n'a comme lui aussi bien touillé le christianisme, pas même Pascal avant lui, pas même Simone Weil après lui. Quant à Nietzsche, il est arrivé après la bataille. On reparlera plus tard de Nietzsche. Non, il faut montrer l'horreur du christianisme - qui va de pair avec l'horreur de l'existence. Et là-dessus, Sören est intarissable : la croix est le signe le plus manifeste du malheur des hommes, et il a fallu que cela soit Dieu qui se laisse crucifier lui-même pour les en persuader. Dieu est venu se faire crucifier pour nous convaincre que nous l'étions ! Notre consolation n'est pas d'être délivré de nos souffrances par Dieu mais de le voir les partager avec nous – et les prendre sur son dos. La belle affaire ! Dieu est peut-être amour et miséricorde, il est surtout.... impuissance ! Dieu ne peut rien pour nous. C'est pourquoi on finit par s'en détacher et se retourner vers l'éthique qui, elle, peut tout.... contre nous. Car telle est bien l'alternative : soit un Dieu qui vient partager nos misères (ça nous fait une belle jambe !), soit une éthique qui nous accuse de celles-ci et qui nous casse la jambe : « ta misère est de ta faute, ta faute est ta misère »). Soit la consolation passive, soit la torture active.

Qu'est-ce donc que le christianisme donc, sinon d'une part un amour malheureux (la croix) et d'autre part une justice crucifiante (l’enfer et tout le bastringue...) ? Si on est gentil, Dieu ne peut rien pour nous ; si on est méchant, il peut tout contre nous. Voilà notre condition.

Et surtout, ne nous en scandalisons pas. Il nous en cuirait encore plus.

![kierkegaard,reprise,conversion,rechute,église saint léon,dado]()

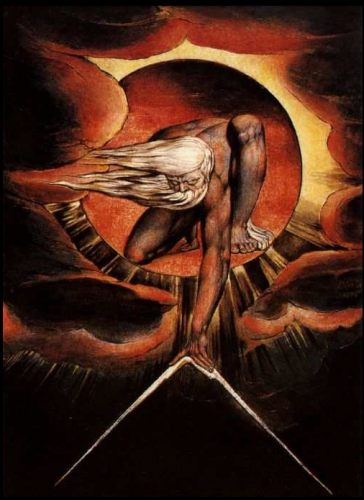

Dado, Les Méchantes Petites Filles, 2000, huile sur toile, 200 × 400 cm. Collection du L.A.C.

C'est la raison pour laquelle, à un certain moment, on en a un peu marre du christianisme et de sa cruauté d'amour perpétuel. Cesse de nous aimer, laisse-nous tranquille - ou si tu nous aime, fais-nous plaisir. L'amour, le vrai, est dans le plaisir, pas dans la bonté, le salut et toutes ces fadaises. En vérité, on finit par se dire que c'est le grand Pan qui aurait dû ressusciter plutôt que le Christ. A moins que l'on ne se tourne vers Spinoza, Epictète et leur Amor Fati sans complication - sans liberté. Parce que ces torrents de souffrances et d'affections, ça commence à bien faire. Au moins mourir tranquillement :

« Pourquoi personne n'est jamais revenu de la mort ? Parce que la vie ne captive pas comme la mort », écrit Kierkegaard dont on finit aussi par se demander s'il est vraiment chrétien.

Une fois qu'on a goûté à la mort, on ne veut plus goûter rien d'autre, c'est clair. Une fois qu'on est mort, on ne veut surtout pas revivre. On est trop content de s'être débarrassé de cette vie qui n'était que divinité et justice (impuissance et supplice). La seule chose que l'on regrette de la vie, ce n'est pas la vie, ça non, jamais, mais plutôt l'art, le savoir, la science - soit ce qui nous consolait déjà de la vie à l'époque et nous préparait à la mort. Pour le reste.... La compréhension exacte du christianisme finit par conduire au blasphème ou au bouddhisme. Car oui, désolé, mais il y a y a quelque chose de pourri au royaume de Dieu. De dégoûtant, même. L'Esprit Saint agit comme un vomitif. La croix pue.

![kierkegaard,reprise,conversion,rechute,église saint léon,dado]()

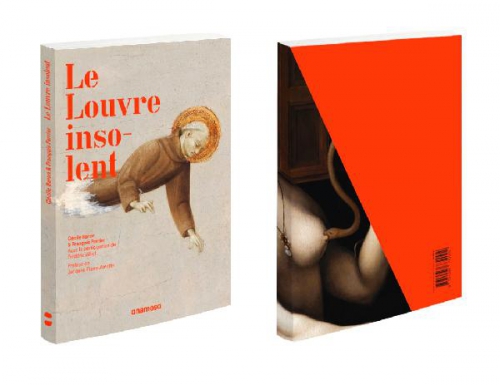

Dado, L’Enfant mort, 1954, gouache sur papier.

...........................................................................................................................Et pourtant, moi, c'est ce qui m'a sauvé. Il y a vingt ans tout juste, je tentais de me suicider. C'était la semaine sainte de 1996, et je n'allais pas très fort. Echec total de mes études. Chasteté irrémédiable. Malconfort physique. Obésité installée. Alcoolisme nocturne. Incontinence financière. Début de chômage. Parasitage filial. Peur absolue de la vie. Certitude absolue de ne rien pouvoir y faire. Refuge dans l'opéra, le cinéma et les idées noires. Faire ça ivre mort dans une baignoire en écoutant une Passion de Bach. Le lendemain de mes taillades (qui ne m'ont même pas conduit à l'hôpital, fanfaron que j'étais), je suis allé me confesser à l'église de mon quartier, à Saint Léon, car bon, je n'allais pas en parler à mes parents, du moins pas tout de suite. Et le prêtre, un rude gaillard, visiblement de l'ancienne école, donnant l'air de bien connaître la vie, Bernanos, Grünewald et les merdeux de mon espèce, m'a entendu. Il m'a dit que non seulement le Christ m'avait déjà pardonné mais qu'en plus il avait déjà pris sur lui mes blessures - et qu'au lieu de me plaindre, je devais plutôt les lui laisser me les prendre. Comme pénitence, je n'avais qu'à lire Saint Jean 15, le sarment et la vigne. Sur le champ, j'allais chez Gibert me racheter un Nouveau Testament Osty & Trinquet et m'imprégner de ce passage. Eh bien, je ne sais pas ce que ça a pu me faire mais ça a dû me faire quelque chose puisque le vendredi soir, j'étais à l'office de la croix, le premier de ma vie, et que le dimanche suivant, j'assistais à la première messe de Pâques de ma vie d'adulte. Je communiais. Et le soir, entre deux verres, sinon deux bouteilles, j'avais mes pleurs de joie à la con. Je savais, je sentais désormais que Dieu était amour. Qu'il m'aimait - et que son amour compensait largement mes petites haines de connard auto-centré. Bien sûr, je ne retrouvais pas un corps sain du jour au lendemain (et d'ailleurs, je ne l'ai jamais retrouvé), mais l'âme allait mieux. La formule de Kierkegaard que je connaissais par coeur depuis longtemps mais à laquelle je n'avais pas cru jusqu'à ce soir faisait son effet :"Mon Dieu, ne sois pas avec mes péchés contre moi mais avec moi contre mes péchés". C'est con, hein ? Mais c'est encore ma principale prière. Bref, le christianisme m'apparut ce jour-là, ce 7 avril 1996, dans sa joie et sa bénédiction - et je dus alors me rendre compte que ce grand dégoût que j'avais pour lui, et qui me reprend de temps en temps, avait du bon. Que cette puanteur, ces plaies ne sont que les signes de notre orgueil et qu'il suffit de se détendre un peu pour aussitôt respirer mieux. En fait, c'est l'enfer qui sent apparemment bon et c'est le paradis qui sent apparemment mauvais. Derrière le Chanel 5, il y a le soufre. Derrière le sang et la pisse, il y a l'encens.

Donc, je m'étais repris.

![kierkegaard,reprise,conversion]()

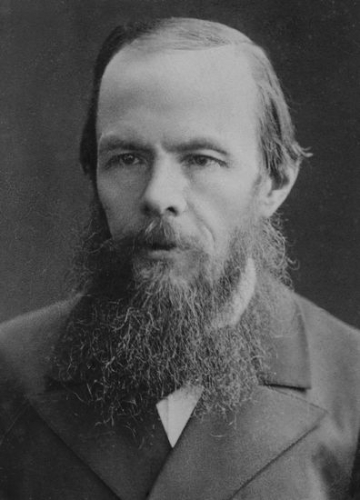

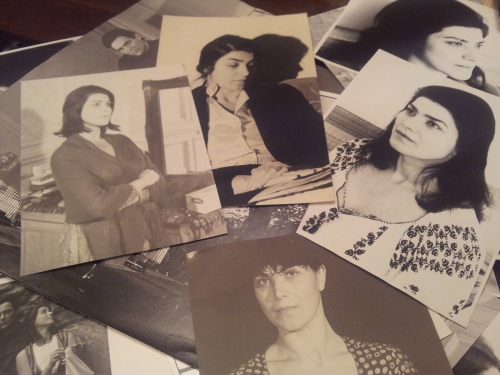

Saint Léon, église de mon baptême en 1970, de ma confession positive en 1996 et de ma confirmation en mai 1998 (sous l'égide de Mgs Lustiger).