![iliade,homère,rachel bespaloff,zeus,héra,sir lawrence alma tadema]()

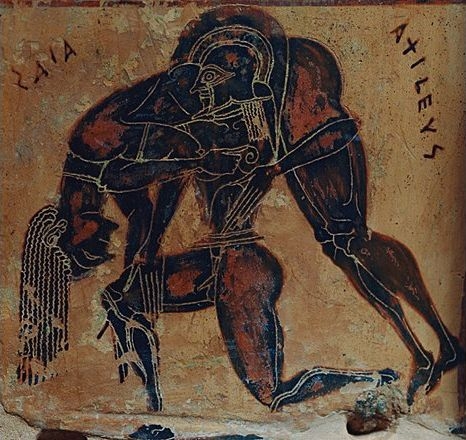

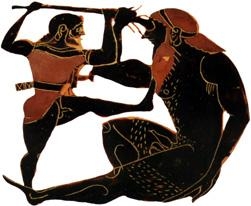

. Médaillon d'une coupe attique à figures rouges, v. 480 av. J.-C.

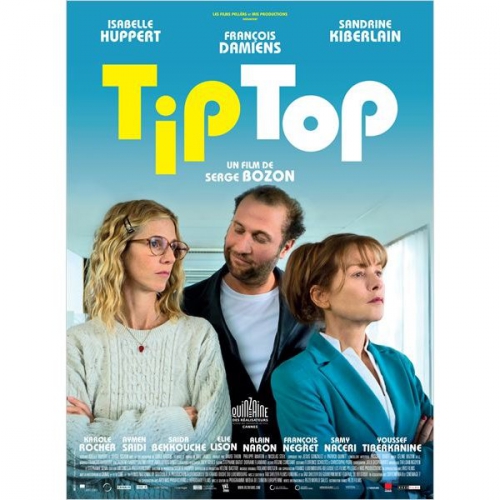

Femme, vin et bain moussant.

« Toi, pourtant, reste assis et bois tranquillement ce vin couleur de flamme, en attendant que ma servante aux belles tresses, Hécamédé, fasse chauffer l'eau de ton bain. »

« Machaon recherche Hécamédé » - je me demande si cela marcherait sur Adopte un mec ce genre d'annonce.

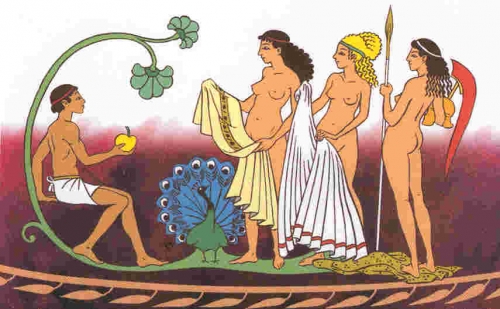

A part ça, qui a dit qu'Héra était moche et peu amène de séduire son Zeusounet ?

Fabuleux chant XIV tout entier sous le signe de l'éros d'Héra ! Pour permettre à Poséidon (très actif ces derniers chants et qui adore s'incarner en plusieurs avatars) d'aider les Achéens plutôt mal au point, Héra décide de berner son mari. Pour cela, elle se refait une beauté, demande à Aphrodite un petit sortilège d'amour que celle-ci, toute à sa complicité de femme, accepte bien volontiers de lui donner (et sans pour autant lui demander quel est l'enjeu politique de cette tromperie), en l'occurrence un petit ruban ensorcelé, puis se présente à son mari toute câline et se donne à lui. Peu après l'amour, il s'endort (parce que l'amour, ça fait roupiller un mec comme chacun sait) et les Achéens, secondés par Poséidon, reprennent du poil de la bête et emportent la bataille contre les Troyens - Hector lui-même étant blessé.

De cet épisode connu sous le titre « Zeus berné » (et que condamnèrent pour des raisons morales non le cardinal Barbarin ni Clémentine Autain mais bien Aristophane lui-même et Aristarque de Samothrace, le Roland Barthes de l'époque) on voudrait tout citer tant chaque détail est merveilleux :

![iliade,homère,rachel bespaloff,zeus,héra,sir lawrence alma tadema]()

« [Héra] gagne sa chambre, ouvrage d'Héphaïstos, son fils, qui la munit d'une porte solide dont un verrou secret ajuste les montants : nul autre dieu ne l'ouvre. Elle franchit le seuil et referme aussitôt la porte scintillante

[cette insistance de l'entrée d'Héra dans sa chambre, presque trop longue pour nous qui parlions il y a quelques jours de la vitesse stylistique d'Homère, avec le verrou, l'entrée, la refermeture - jamais on n'a décrit aussi érotiquement le passage d'une femme dans sa chambre].

De son corps désirable, avec de l'ambroisie, elle efface toute malpropreté. Puis elle prend une huile agréable et divine, parfumée à son goût ; lorsque, dans le palais de Zeus au seuil de bronze, on agite cette huile, la senteur s'en répand au ciel et sur la terre ; elle en oint son beau corps, puis, de SES PROPRES MAINS

[que n'imagine-t-on pas ce qu'elle fait en propre et seule avec ses mains - les mains d'Héra ?],

peigne sa chevelure. De son front immortel bientôt pendent les tresses qui brillent d'un éclat magnifique et divin. Ensuite, elle revêt une robe divine

[pourquoi l'emploi de cet adjectif, "divin" ou "divine", qui apparaît trois fois dans la même phrase, n'est jamais redondant et se révèle toujours plus érogène ?],

ouvrage qu'Athéna fit et lustra pour elle

[Athéna brodeuse de ses propres mains, donc - les dieux, et surtout les déesses, sont des manuels, et on a envie d'écrire "manuelles"..],

non sans l'agrémenter de mille broderies, et des agrafes d'or la tiennent sur sa gorge. D'une ceinture à cent franges elle se pare. Puis elle attache à ses oreilles bien percées des pendentifs à trois chatons, d'un fin travail, pleins de grâce et d'éclat. D'un beau voile tout neuf, blanc comme le soleil, cette toute divine enfin couvre sa tête, et sous ses pieds brillants met de belles sandales. Lorsque ainsi tout son corps a reçu sa parure, elle sort de sa chambre, elle appelle Aphrodite, et, LOIN DES AUTRES DIEUX, l'interpelle en ces termes (....) ».

Armée du ruban vénusien, elle se présente à Zeus sur son mont Gargare qui dès, qu'il l'aperçoit, et grâce au ruban, se met à la désirer comme au premier jour, d'

« un amour aussi fort que celui de jadis, au jour où tous les deux, POUR LA PREMIERE FOIS, S'UNIRENT DANS UN LIT A L'INSU DES PARENTS. »

Parce que faire l'amour, même pour les dieux, est un affranchissement. Ne pouvant plus se retenir comme l'ado qu'il est redevenu, Zeus se précipite sur sa femme qui à cet instant redevient l'Héra hargneuse qu'on ne connaît que trop, lui jetant cette remarque étonnamment moderne que sans doute toutes les femmes se sont faites un jour ou l'on faites à leur compagnon :

« Allons-nous coucher là, puisque DECIDEMENT c'est le lit qui t'attire. »

Et c'est sur une nature divine en joie que se termine cet épisode unique :

« A ces mots, le Cronide en ses bras prend sa femme. Sous eux le sol divin fait naître une herbe tendre où se mêlent safran, jacinthe et frais lotus, - tapis doux et serré qui les soutient tous deux au-dessus de la terre : ils s'étendent sur lui, tandis que les entoure un beau nuage d'or, d'où perle une rosée en gouttes scintillantes. »

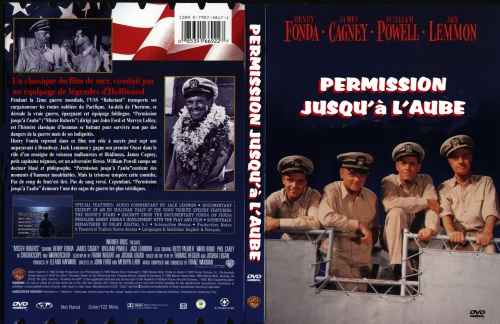

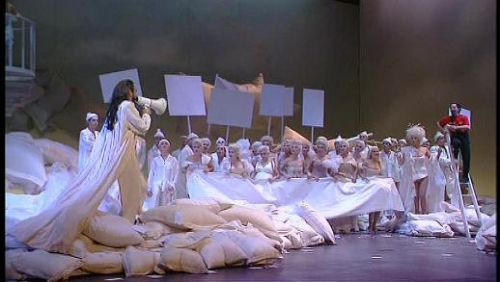

![iliade,homère,rachel bespaloff,zeus,héra,sir lawrence alma tadema]()

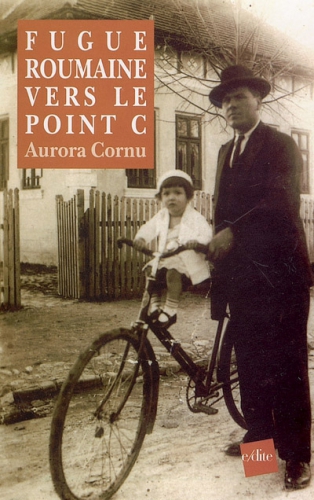

A favorite custom, par Sir Lawrence Alma Tadema

Chant XV - Epoché

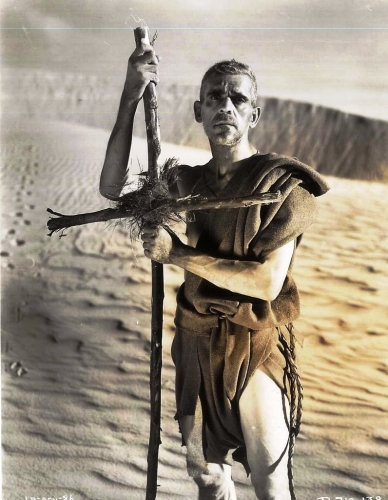

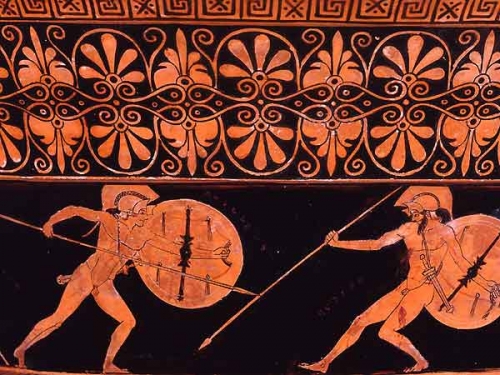

![homère,iliade,rachel bespaloff,époché]()

Ca & surmoi.

Les Dieux sont SM et pas qu'un peu !

« Ne te souvient-il pas du jour où, dans les airs, tu restas suspendue, où j'avais à tes pieds accroché deux enclumes et retenu tes mains dans une chaîne d'or impossible à briser ? »,

éructe Zeus à l'égard d'Héra quand il se réveille au chant XV et se rend compte qu'il a été berné par elle. Furax, il ne l'attache pas cette fois-ci mais la charge de ramener illico Poséidon du champ de bataille de manière à ce que les Achéens perdent un soutien de choc et recommencent à en baver. Pour autant, la ruse a fonctionné psychologiquement - Zeus avoue enfin son dessein : les Grecs vont encore perdre, Patrocle va être tué au combat (singulier personnage que ce Patrocle dont le destin est scellé en une phrase divine), mais Hector sera bientôt tué par Achille et les Grecs l'emporteront. Le poème pourrait donc s'arrêter là.

Mais ici comme dans n'importe quel film, la connaissance de la fin de l'histoire n'altère pas le suspense dramatique - à moins d'être un pauvre lecteur. Le pauvre lecteur ou le pauvre spectateur (et il y en a) est celui se désintéresse d'une action quand il la connaît à l'avance. Le pauvre lecteur est celui qui préfère les événements à la forme, qui se fout de la forme, qui ne voit dans la forme qu'un simulacre dont lui, être positif et logique, n'a pas besoin. Lui n'est pas sensible à ce qui caresse le sensible. Seule la fin lui importe et la fin annule le commencement et le développement. La fin est tout pour lui. Tout s'arrête en lui et pire rien ne reprend. Il a une conscience définitive des choses qui lui fait ignorer, refuser et même ignorer la reprise. Triste sire qui ne comprend rien à la reprise. Sa logique est imparable :

"si je sais que Patrocle, Hector et Achille vont mourir, à quoi bon continuer de lire leur histoire ? Ne m'intéresse que ce que je ne sais pas qui va arriver. Ne m'intéresse que ce qui se fait là, maintenant, mais une fois que c'est fait, que c'est passé, que c'est consommé, je me tire - et trouve assez ridicules ceux qui restent. Car moi, ce qui me botte dans la vie, c'est aller de l'avant, c'est avancer. Et passer toute sa vie à relire un texte, à réinterpréter à l'infini une phrase, à rester bloqué dans une image me semble grotesque. Et puis, à quoi bon suivre tous ces gens dont le destin est tracé par avance ? Qu'en ai-je à foutre du destinal, moi ? Oui, mon vieux, l'Iliade se terminera sans moi."

Au moins pour m'avoir évité d'être ce butor-là, et de m'avoir fait rencontré Fanoutza trois fois cette semaine (octobre 2012), je vous rends grâce, ô Athéna, de toute mon âme.

![homère,iliade,rachel bespaloff,époché]()

Moïra & hybris

La mêlée reprend et le mimétisme avec lui :

« chaque homme tue un homme. »

Les Dieux s'en mêlent toujours mais comme des enfants, rien que pour s'amuser - et « sans effort ».

« Et devant eux, Phoebos Apollon, sans effort, abat avec le pied le rebord du talus (...) Puis, sans le moindre effort, il renverse d'un coup le mur des Achéens. Comme, au bord de la mer, sur la grève, un enfant, après avoir, par jeu, fait des châteaux de sable, du pied ou de la main s'amuse à les détruire. »

Les Dieux sont des enfants. Même s'il aurait voulu lui éviter le pire, Zeus joue avec Hector en lui accordant force et courage alors qu'il sait qu'il devra l'abandonner un jour et le livrer à son ennemi. Toute l'Iliade n'est-elle pas contenue dans ce soutien provisoire de Zeus à Hector ? Toute l'Iliade n'est-elle pas en fait un contretemps ? Et même deux contretemps ? A la mise en suspens d'Achille, tellement vexé et furax à cause d' Agamemnon qu'il refuse de se battre, s'ajoute en effet la mise en suspens par Zeus d'Hector, glorieux et glorifié jusqu'au bout. Avec lui, Zeus met les bouchées doubles :

« Zeus, du haut de l'éther, le secourt en personne, Zeus qui lui veut donner, à lui seul entre tant de preux, honneur et gloire, et d'autant plus qu'il ne doit pas vivre longtemps, car Pallas Athéna déjà fait approcher de lui le jour fatal où le tuera la forte main du Péléide. »

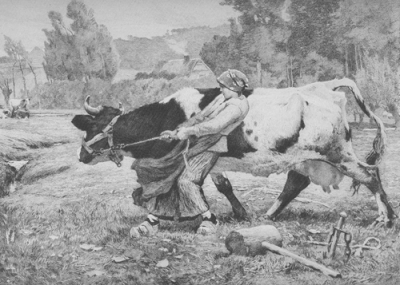

Zeus comble de dons celui qu'il abandonnera bientôt. Et Hector d'être « entouré d'une lueur de feu » dans le combat, héros d'une pentecôte qui lui est destinée personnellement. Et c'est là, dans le carnage triomphant, dans la comparaison avec « un lion cruel qui s'attaque à des vaches » qu'il est le plus émouvant - car tout le monde (les dieux, le lecteur, et peut-être lui-même, Hector) sait qu'il va mourir, que tout a été dit, et que les victoires surhumaines qu'il est en train de remporter ne sont que la parenthèse à sa défaite et à sa mort programmées. Le plus émouvant dans l'Iliade n'est donc le fait des volontés libres comme mon intéressant personnage imaginaire le concevait dans sa très bête positivité mais bien dans le destin imposé. Hector va mourir, Troie va être prise, l'enfant Astyanax va être précipité d'une falaise. Plus on gagne, plus on perd. Plus on est fort, brave et généreux, plus on se rapproche de la mort. Dans cette page sublime qu'il faudrait citer en entier, Hector apparaît comme un demi dieu mais un demi dieu du désespoir (comme on parle de force du désespoir). On ne sait exactement comment Homère le suggère mais on est sûr qu'Hector va mourir – et qu’il le sait. Et c'est infiniment beau.

Achille aussi va mourir, mais il touche infiniment moins, d'une part parce qu'il appartient au camp des vainqueurs, d'autre part parce qu'il n'a rien à perdre, ni famille, ni ville à protéger, hors sa propre gloire de sale con. Ulysse lui-même pourra émouvoir, malgré ses ruses et sa cruauté (c'est lui qui jette Astyanax de la falaise !) car il vit pour les siens, sa femme, son fils, son royaume et il n'est venu à Troie que contraint et forcé. Mais Achille n'a rien pour lui sauf son orgueil de merde. Achille n'est que le héros de lui-même. Il lasse. Y compris, nous le verrons, dans son chagrin.

Suspension, parenthèse, différance avec un "a" comme dirait l'autre - et en même temps vie. Car c'est en suspendant son destin qu'Achille l'allonge et c'est en étant soutenu par Zeus et Apollon qu'Hector ajourne le sien. Pour vivre, il faut faire des parenthèses, il faut prendre des tangentes, marcher droit en courbe. Pour pouvoir dire un jour : j'ai peut-être raté ma vie mais je n'ai pas raté mes époché, j'ai réussi même quelques mises en suspension bienvenues, j'ai accompli de magnifiques tangentes et j'ai rencontré de miraculeuses courbes. Non, je n'ai pas raté ma vie.

![homère,iliade,rachel bespaloff,époché]()

Chant XVI - Virilité (homosexualité)

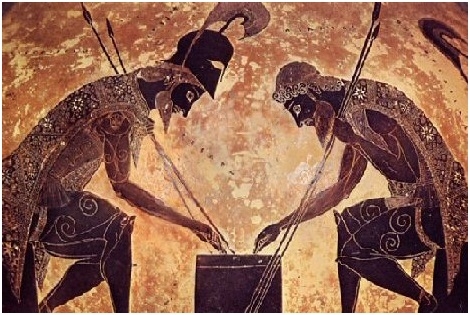

![homère,achille,patrocle,iliade,rachel bespaloff]()

Achille et Patrocle jouent au Jeu des Villes (Poleis en grec), une variante de notre jeu de dames (amphore peinte, Quatrième siècle avant Jésus-Christ.)

Achille et Patrocle n'ont jamais voulu « se marier », encore moins avoir des enfants. Ils s'aimaient fraternellement, tendrement, métaphysiquement - peut-être physiquement après tout. Mais ce qui touche, ce n'est pas tant le désir qui est le grand absent de cette scène extraordinaire qui ouvre le chant XVI, que l'amitié profonde, l'attention à l'autre, le partage de la peine :

« PARLE, NE CACHE RIEN, dit Achille à Patrocle en pleurs, AINSI, NOUS SERONS DEUX A CONNAITRE TA PEINE. »

S'il y avait une parole à retenir de l'Iliade, ce serait celle-là. Parole d'humanité, d'altérité, de tendresse infinie. Achille et Patrocle, ce sont les frères amis, le contraire absolu de Caïn et Abel.

S'en suit cette scène étonnante dans laquelle Patrocle demande à Achille de porter ses armes, de se revêtir comme lui afin que les Troyens, le prenant pour lui, fuient la bataille. Et le comble est qu'Achille... accepte. Achille accepte que Patrocle aille à la bataille à sa place, avec son apparence. Que n'entend-il les vers d'Homère qui scellent à l'instant le destin de ce

« grand fou de Patrocle : c'est son propre malheur et la funeste mort qu'il appelle sur lui ! ».

Et non content d'affirmer cette substitution, triomphe du mimétisme s'il en est, Achille recommande encore à Patrocle d'acquérir pour lui, Achille,« grand honneur [et] grande gloire ». A Patrocle, le combat farouche, à Achille, la gloire du combat ! Et qu'il n'en fasse pas trop non plus, même s'il en a le désir, non, au contraire :

« repousse le désir de combattre sans moi les belliqueux Troyens, car tu diminuerais ainsi mon propre honneur. »

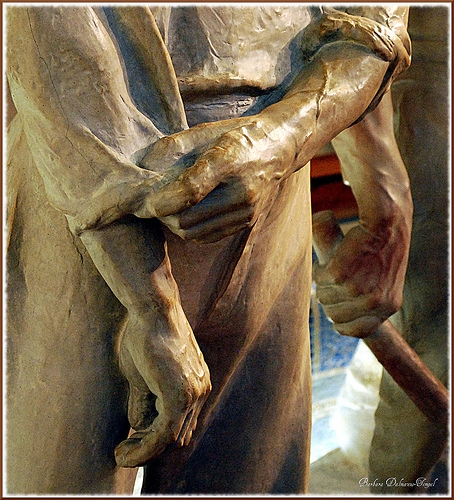

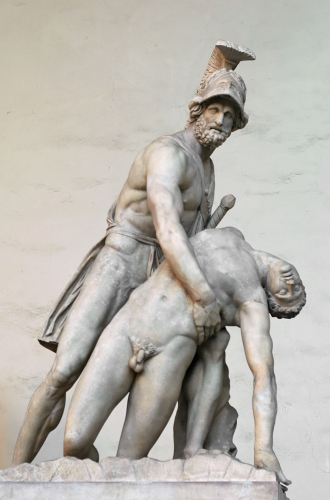

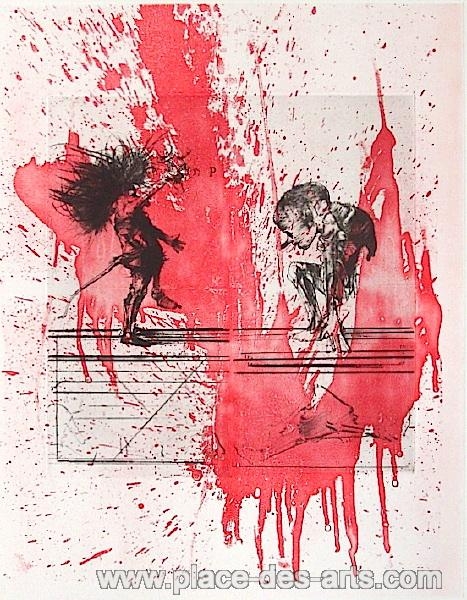

![homère,achille,patrocle,iliade,rachel bespaloff]()

Achille et Patrocle, Roberto Roméo

L'allégeance de Patrocle (qui est pourtant l'aîné) à Achille est totale, absolue, indiscutée, une sorte de rapport tacite surfraternel - et c'est là que le sacrifice au nom de la fraternité est réellement outrepassé, et qu'on peut alors y voir autre chose que de la pure amitié. Si homosexualité il y a entre Achille et Patrocle, celle-ci ne s'exprime pas dans le désir mais bien dans le sacrifice ultime de l'un pour l'autre. L'homosexualité relève dans ce cas non pas tant de la sexualité que de la charité, et de la charité héroïque - de l'effusion militaire. L'homosexualité est donc bien un mode de la virilité, peut-être le suprême mode - l'idée étant qu'à la fin seuls eux deux restent face au monde détruit, ignorant superbement le camp adverse comme le leur :

« que pas un des Troyens, que pas un des Argiens non plus, tous tant qu'ils sont, n'évite le trépas, et que nous soyons seuls à survivre tous deux pour dénouer le saint diadème de Troie. »

C'est encore dans cette scène incroyable qu'une fois Patrocle, travesti à l'image de son ami et parti combattre les Troyens, que ce dernier se livre, en compagnie de sa mère Thétis, à une étrange libation où il commande à Zeus lui-même :

« Zeus Roi, Dodonéen, dieu lointain, Pélasgique, qui règnes sur Dodone, en ce rude pays des Selles, (...) Tu n'as pas refusé de m'exaucer naguère et d'accabler, pour m'honorer, les Achéens. Donc, cette fois encore, ACCOMPLIS MON SOUHAIT. Moi, je vais demeurer dans le cercle des nefs, mais au combat j'envoie, avec les Myrmidons en foule, mon ami. Fais que la gloire, ô Zeus à la puissante voix, accompagne sa route; rends son coeur intrépide (...) Mais sitôt que, des nefs, il aura repoussé la bataille et ses cris, fais qu'il revienne sauf. »

Mais Zeus ne peut à tout complaire et s'il accorde le premier voeu, il refuse le second :

« Il veut bien que Patrocle écarte des vaisseaux la guerre et le combat, mais non pas qu'il revienne ensuite sain et sauf. »

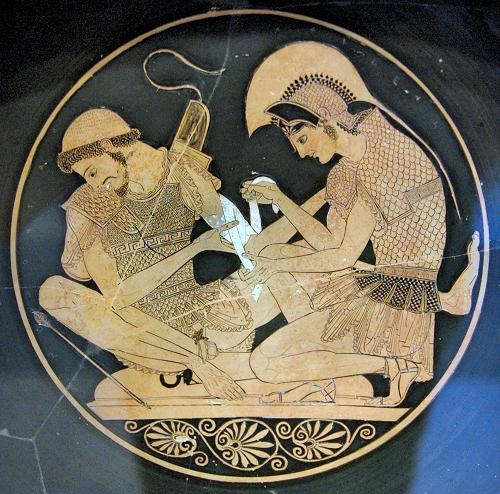

![homère,achille,patrocle,iliade,rachel bespaloff]()

Achille pansant une blessure de Patrocle, médaillon datant de 500 avant J.-C., découvert à Vulci.

Et ce vers, comme tous les vers « déterministes » (« destinaux » ?), fait froid dans le dos.

Zeus, pour autant, n'est pas en reste question soucis existentiels dans ce chant. Ne voilà-t-il pas qu' à propos d'un certain Sarpédon qu'il s'agit de sauver ou pas, lui aussi se met à douter de ses choix. Il en est si troublé qu'il en appelle à l'aide de bobonne :

« Zeus - Hélas ! malheur à moi ! Le sort de Sarpédon, le plus cher à mon coeur entre tous les mortels, est de tomber devant le films de Ménoetios. Mais mon âme se trouble et reste partagée : je suis, soit l'arracher vivant à la mêlée, source de tant de pleurs, puis le faire porter dans sa grasse Lycie, soit l'abattre à l'instant sous les mains de Patrocle. »

Comme Wotan plus tard, Zeus est prêt à rompre les lois du destin par amour filial pour un humain. Et comme Fricka admonestera Wotan, Héra rappelle à Zeus son devoir de Dieu qui est avant tout de respecter le destin, ne serait-ce que pour éviter le crépuscule des dieux. Si les dieux antiques, puis celtiques, ont disparu, c'est peut-être aussi parce qu'ils ont fini par trahir leurs propres lois, qu'ils en avaient marre d'être assujettis à quelque chose de plus fort qu'eux. Quoiqu'il en soit, Zeus accepte de faire mourir Sarpédon et

« répand sur terre une averse de sang pour honorer son fils que va tuer Patrocle en Troade fertile et loin de sa patrie. »

Quant à la mort de Patrocle,« il forme plusieurs plans » !!!! Celle-ci n'est pas pour autant compliquée à organiser vu que ce « fou de Patrocle » commet sa grande faute en allant plus loin qu'Achille ne le lui avait dit et en rencontrant Hector animé par Apollon. S'en suit la mort promise, programmée, déterminée et en celle-ci celle d'Hector, car la mort rend extralucide celui qui meurt :

« Ecoute encore un mot, mets-le bien dans ta tête, dit Patrocle à Hector. Toi-même tu n'as plus à vivre bien longtemps. »

Hector est donc prévenu mais se demande, son seul espoir, si Achille ne mourra pas avant lui. En attendant,

« de la plaie, il retire le bronze, en repoussant du pied le cadavre du preux, qu'il plaque dos au sol pour dégager sa pique.»

![homère,achille,patrocle,iliade,rachel bespaloff]()

Achille soutenant le corps de Patrocle mourant - Loggia des Lansquenets à Florence

Chant XVII - Chevaux de guerre

A Mathilde Babkine

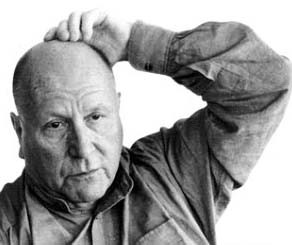

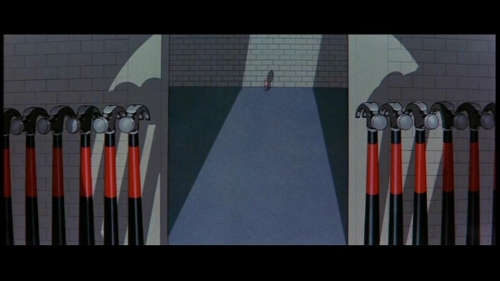

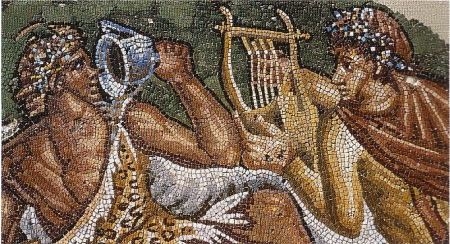

![homère,iliade,rachel bespaloff,chevaux d'achille]()

Cheval de guerre, Steven Spielberg

Parfois, Homère sommeille, dit-on à propos de tel ou tel passage moins inspiré que les autres. Il semble que le chant XVII, « combat sur le corps de Patrocle », n'ait pas la faveur des critiques qui en parlent souvent comme d'un « remplissage ». Pourtant, une phrase comme

« le tumulte de fer gagne le ciel de bronze et traverse l'espace infini de l'éther »

n'est pas des moindres et a quelque chose de powysien dans sa volonté de décrire les forces invisibles, les entités mystérieuses qui nous entourent. Et comment ne pas être ému par l'épisode des chevaux d'Achille, ma chère Mathilde, qui refusent de bouger après la mort de Patrocle ?

« Ils restent sans bouger, plantés comme une stèle à tout jamais dressés au-dessus du tombeau d'un mort ou d'une morte [magnifique détail "féministe" s'il en est] : c'est ainsi que, devant le magnifique char, ils restent immobiles, en appuyant tous deux leur tête sur le sol. A terre, de leurs yeux, coulent des pleurs brûlants, que le regret de leur cocher leur fait répandre ; leur crinière abondante en est toute souillée, qui tombe du collier, des deux côtés du joug. »

Pendant ce temps, la bataille fait rage entre les preux, chaque camp voulant arracher le corps et les armes de Patrocle à l'autre - se battre à mort pour un mort, tel est aussi l'enjeu de la guerre, sinon de l'humanité. Récupérer le corps soit pour le glorifier lorsqu'il est des nôtres soit pour le souiller lorsqu'il est des autres. La guerre va jusque dans le rituel mortuaire ou dans la volonté d'en priver ses ennemis, les atteindre ainsi dans leur honneur, sinon leur coeur, voire leur statut d'homme. Empêcher l'autre d'enterrer ses morts, telle est peut-être la plus grande violence réelle et symbolique qu'on peut lui faire. C'est tuer deux fois la personne et insulter ses proches - c'est profaner son âme, continuer la souffrance après sa mort, faire de son éternité un enfer (un peu comme voudra le faire le ministre Saint-Fond dans Juliette de Sade). Et c'est à ce moment que la guerre apparaît vraiment comme une barbarie sans nom où, malgré les civilités antiques ou modernes qu'on y met, la violence de l'homme contre l'homme devient pure et sanguinaire affirmation. Il s'agit non seulement de tuer mais de faire en sorte que la tuerie blesse l'âme de celui qui la subit et fasse jouir celui qui l'effectue.

Ainsi, Apollon stimule Hector tandis qu'Athéna verse dans le coeur de Ménélas

« l'audace de la mouche, qui s'acharne à piquer un homme dont le sang est pour elle un régal. »

Ajax, lui, supplie Zeus de leur accorder le corps de Patrocle - quitte à ce qu'ils perdent la bataille :

« Ah ! Zeus Père, du moins, tire de ce brouillard les fils de l'Achaïe ; donne-nous un ciel clair, fais que nos yeux y voient, puis, en pleine lumière, achève de nous perdre, puisqu'il te plaît ainsi. »

Et Zeus,« touché par ses larmes », l'exauce. La guerre est aussi une guerre des affects - et peut-être pour les dieux la guerre est-elle une manière, la seule manière, d'avoir un affect, j'allais dire un contact amoureux avec les hommes.

![homère,iliade,rachel bespaloff]()

Automédon avec les chevaux d'Achille, Henri Regnault

Chant XVIII - Maternités

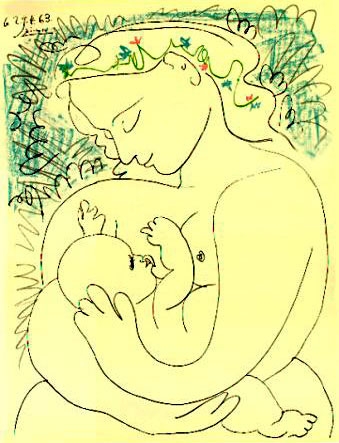

![homère,iliade,rachel bespaloff,thétis,achille,héphaïstos]()

Picasso, Maternité

La mort de Patrocle débloque tout. Et précipite la chute de Troie, la mort d'Hector, mais aussi la mort d'Achille. En attendant, on craint que celui-ci n'attente à ses jours tant il est désespéré. C'est sa mère, encore, Thétis qui vient le consoler et en même temps, bizarre consolation mais on est chez les Grecs, lui confirmer sa mort prochaine.

« Hélas ! proche est ta mort : je le comprends, mon fils, à t'entendre parler, car ton trépas suivra de près celui d'Hector. »

Pendant ce temps, le corps de Patrocle continue d'être disputé entre Troyens et Achéens. Achille ne peut se rendre tout de suite sur place, il doit attendre ses nouvelles armes comme il l'a promis... à sa mère :

« Ma mère me défend d'ailleurs de m'équiper avant qu'elle revienne et se montre à mes yeux : elle veut m'apporter de la part d'Héphaïstos de magnifiques armes. »

Alors, il crie trois fois dans la plaine et son cri est si terrifiant qu'il tue une douzaine de guerriers troyens ! Tout devient funèbre et conscient, annonce et certitude de la victoire comprises - puisque la victoire militaire et politique passe par la mort des héros. Dans ce monde de violence et de terreur, la seule douceur passe par Thétis, bonne mère pour tous, bonne mère qui compense les mauvaises. Héphaïstos en sait quelque chose :

« Ah ! c'est une déesse auguste et vénérée que j'ai là sous mon toit, - celle qui m'a sauvé quand j'étais tout meurtri de mon immense chute, à cause de ma mère au visage de chienne, qui voulait, moi, bancal, me faire disparaître ! Que mon coeur eût souffert, si je n'avais été recueilli par Thétis, qui me prit dans son sein, et par Eurynomé, fille de l'Océan, le fleuve qui s'écoule en regagnant sa source ! Auprès d'elles, pendant neuf ans, j'ai façonné d'innombrables bijoux : flexibles, bracelets, broches, bagues, colliers, dans une vaste grotte au fond de l'Océan, dont la houle sans fin gronde, blanche d'écume. Aucun homme, aucun dieu ne savait ma retraite ; Thétis, Eurynomé, Aurora, seules, la connaissaient, - ces déesses par qui j'avais été sauvé. Et voici qu'aujourd'hui celle-ci vient chez nous ! J'ai le devoir pressant de m'acquitter envers Thétis aux belles tresses de toute ma rançon, car je lui dois la vie. »

Suit le fameux morceau d'anthologie de la fabrication des armes, mais l'on ne peut pas tout citer.

Chant XIX - Vers la gloire et la mort

![homère,iliade,rachel bespaloff,achille,agamemnon]()

L' Achilleas thniskon ("Achille mourant "), par Ernst Herter, 1884

La guerre ne doit pas être personnelle et ne peut se faire seul, tout preux que l'on est. Il faut d'abord passer par le monde, c'est-à-dire par la réconciliation. Enfin, Achille et Agamemnon se retrouvent. Enfin, le monde se reconstruit dans l'humanité - une humanité qui va alors accuser les dieux de l'avoir brouillée.

« LE COUPABLE [de notre discorde], CE N'EST PAS MOI : C'EST ZEUS, affirme avec force Agamemnon, et c'est la Destinée, et l'Erinye aussi, qui marche dans la brume ; ces dieux, à l'assemblée, ont jeté dans mon âme une fatale erreur, le jour où j'ai voulu moi-même dépouiller Achille de sa part. Mais que pouvais-je faire ? C'est la divinité seule qui tout achève, et tous sont égarés par l'exécrable Faute, de Zeus la fille aînée : ses pieds sont délicats et, sans toucher la terre, elle effleure en marchant les têtes des humains, qu'elle accable de maux, prenant dans ses filets tantôt l'un, tantôt l'autre. La Faute un jour parvint à tromper Zeus lui-même, que l'on dit cependant roi et des dieux et des hommes. »

On ne saurait être plus clair :

1/ Divinité coupable = humanité innocente (le christianisme dira exactement le contraire).

2/ Mais les dieux eux-mêmes, les dieux « incarnés », les Olympiens, sont tout autant manipulés que les hommes par des forces divines, « désincarnées », plus fortes qu'eux.

Face à cette double hiérarchie divine, les hommes ne peuvent que s'organiser et cette organisation s'appelle le rituel. Le rituel est la sacralisation des gestes élémentaires de la vie. Ainsi du repas qui est sacré. Et c'est dans ce chant XIX que se joue, à mon avis, la question la plus importante de l'Iliade : LA QUESTION DU REPAS.

![homère,iliade,rachel bespaloff,achille,agamemnon]()

Fort de sa réconciliation minute avec Agamemnon, Achille veut en découdre tout de suite avec les Troyens. Lui qui a suspendu pendant des mois (des années ?) le combat, voilà désormais qu'il veut le précipiter. Mais comme le lui rappelle Ulysse, le plus civilisé d'entre eux, l'on ne va pas au combat comme ça, « à jeun », et parce que Monsieur Achille l'a décidé. Avant toutes choses, il faut se restaurer, se remplir de vin et de viande qui donneront du coeur au combat. A cette proposition civilisationnelle, Achille rugit : il n'est pas venu se réconcilier pour bouffer mais pour tuer - ou pour bouffer du Troyen !

« Moi, je voudrais pousser les fils de l'Achaïe à combattre sur l'heure, à jeun, sans rien manger ».

Le repas, on le fera éventuellement après.

« Nourriture ou boisson, jusque-là, ne saurait passer par mon gosier, tant que mon ami mort, percé d'un bronze aigu, gît, tourné vers le seuil, dans mon cantonnement, et qu'autour de son corps pleurent nos compagnons. Aussi mon coeur n'a-t-il nul souci de repas ; il ne songe qu'au meurtre, au sang, aux douloureux gémissement des hommes. »

Ulysse insiste. On frôle l'incident diplomatique. Manger ou ne pas manger, telle est la question. Manger n'est pas une simple question de santé, c'est une question sociale, celle du « vivre ensemble » (pardon de ce gros mot), comme on dirait aujourd'hui. Banquet, Cène - tout ce que l'histoire des hommes a compté en moment d'élévation s'est toujours fait autour d'un repas. Mais Achille n'est pas un homme. Il connaît son destin. Il sait qu'il va mourir. Que lui importe la côte de boeuf à la sauce béarnaise ? Pendant que les autres se tapent la cloche, il va s'habiller seul, conscient de ce que les dieux lui réservent - c'est presque son Gethsémani :

![homère,iliade,rachel bespaloff,achille,agamemnon]()

« Lors le divin Achille au milieu d'eux s'équipe. Ses dents grincent, ses yeux brillent comme des flammes. UNE PEINE IMPLACABLE A PENETRE SON COEUR. »

Il revêt les armes que lui a forgées Héphaïstos. Guêtres, cuirasse, épée en bronze, bouclier si éclatant qu'il se voit de loin dans la nuit comme la lune. Et là, on ne rêve pas, on lit bien :

« Comme des matelots aperçoivent parfois, depuis la haute mer, la lueur d'une flamme, - elle brûle dans UNE ETABLE SOLITAIRE EN HAUT D'UNE MONTAGNE, mais eux, contre leur gré, les rafales du vent les jettent loin des leurs, sur la mer poissonneuse : ainsi jusqu'à l'éther s'élève la lueur du bouclier d'Achille, de son beau bouclier, merveilleusement fait. A terre il prend enfin le casque résistant, et le met sur sa tête. Et le casque à crinière ainsi qu'un astre brille : on voit autour de lui voltiger les crins d'or qu'Héphaïstos a fait pendre, en masse du cimier. »

![homère,iliade,rachel bespaloff,achille,agamemnon]()

Mais cette étable en haut d'une montagne, cette flamme qui pourrait guider les matelots... D'où sort cette image de la Nativité en pleine mythologie, cette métaphore improbable, saisissante, anachronique ou prophétique - cet instant de Noël en pleine Iliade ? Et pour finir, ce corps glorieux d'Achille à présent évoqué et que n'aurait pas désavoué une Anne Bouillon ?

« Achille, divin preux, de ses armes couvert, les éprouve sur lui : s'ajustent-elles bien ? ses membres glorieux peuvent-ils y jouer ? Le pasteur d'hommes sent que ses armes le portent : il croit avoir des ailes. »

Ailes mortuaires certainement - et comme le lui rappelle in extremis Xanthos, son propre cheval (mais les chevaux nous parlent, n'est-ce pas Mathilde?) :

« pour toi maintenant le jour fatal est proche ».

Vers la gloire et la mort.

![homère,iliade,rachel bespaloff,achille,agamemnon]()

Thétis pleure la mort d'Achille, Füssli, 1780, Art Institute of Chicago.

Chant XX - Le dernier de sa race

![achille,homère,iliade,rachel bespaloff]()

Ajax transportant le cadavre d'Achille, cratère à figures noires, 570 av. J-C, Florence

Les dieux sont au taquet. Du côté achéen, on a Héra, Athéna, Poséidon, Hermès, Héphaïstos. Du côté troyen, on a Arès, Apollon, Aphrodite, Artémis. Encore plus que les humains, les dieux donnent l'impression d'avoir envie d'en découdre

« tant est grand le fracas que font les Bienheureux pour entrer dans la lutte ! »

Comme s'ils nourrissaient le rêve secret de devenir humain. Après tout, leur crépuscule est proche, autant penser à se reconvertir, et pourquoi pas, à entrer dans les rangs de l'humanité. Commençons donc par les aider, ces mortels, on verra ce que ça donnera. Ainsi Poséidon sauve Enée de la grande boucherie d'Achille. A son tour, Apollon sauve Hector d'Achille. Celui-ci n'en peut visiblement plus de carnage. Un a le crâne brisé et la cervelle mise en marmelade. Un autre croule en retenant ses entrailles. Un troisième voit son foie tranché et jaillir hors de son corps. Un quatrième est transpercé par la lance qui rentre par son oreille et en ressort par l'autre. Quant au nommé Deucalion, Achille lui transperce le bras avec sa pointe en bronze

« au point où les tendons du coude se rejoignent »,

avant de lui fendre le cou et de jeter la tête avec le casque :

« des vertèbres du col, on voit jaillir la moelle. »

C'est clair que c'est pas lui qu'on inviterait à un vidéodrome Rohmer, Achille.

« Tel, en tout sens bondit Achille avec sa pique, se ruant comme un dieu sur les guerriers qu'il tue. Partout la terre noire est de sang inondée. »

Et le char de l'inhumain divin fait mille éclaboussures de sang en passant. C'est que « le Péléide aspire à la plus haute gloire. »

Mais quelle gloire ? Et qui voudrait être Achille ? On peut se rêver en Ulysse, en Prométhée, en Jason, en Persée, en Héraklès ; on peut se reconnaître en Sisyphe, en Oedipe, en Antigone. Mais Achille ? Qui parmi vous, là, aurez envie d'être Achille ? Le comble, c'est qu'aux Enfers, lui-même avouera qu'il s'est trompé de destin et qu'il aurait mieux fait de choisir la vie humble et longue d'un brave paysan plutôt que celle du fou furieux qu'il a été. En ce sens, il est bien un personnage tragique qui s'est condamné à être la force vivante la plus violente de tous les temps. Mais quoi ? Comme le disait Rachel Bespaloff,

« sans Achille, l'humanité aurait la paix. Sans Achille, l'humanité se racornirait, s'endormirait glacée d'ennui, avant le refroidissement de la planète. »

Mais c'est le dernier. Le dernier héros antique. Le dernier demi-dieu. Le dernier de sa race.

Interlude tolstoïen

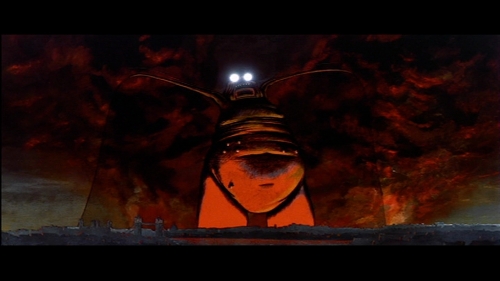

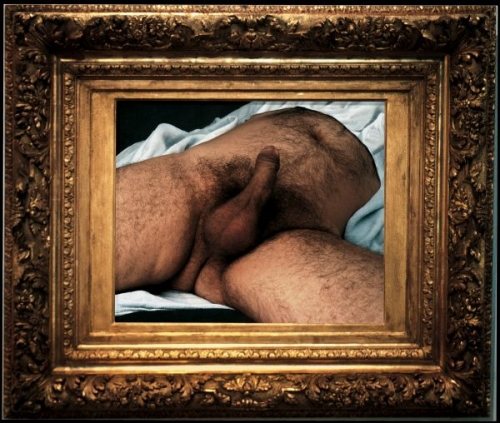

![iliade,guerre et paix,rachel bespaloff,de l'iliade,homère,tolstoï]()

L'origine de la guerre, par Orlan

De troie à Moscou.

« Homère et Tolstoï,écrit Rachel Bespaloff, ont en commun l’amour viril, l’horreur virile de la guerre. Ni pacifistes, ni bellicistes, ils savent, ils disent la guerre telle qu’elle est. (…) On chercherait vainement dans l’Iliade et dans Guerre et paix une condamnation explicite de la guerre comme telle. La guerre, on la fait, on la subit, on la maudit ou on la chante ; non plus que le destin, on ne la juge. Seul lui répond le silence – ou plutôt l’impossibilité des paroles – et ce regard enfin désabusé qu’Hector mourant jette sur Achille, ou que le prince André semble plonger au-delà de sa propre mort. »

En vérité, la guerre est l’accomplissement de la nature, l’aboutissement paroxystique du cosmos, l’apothéose de la vie. Big bang métaphysique qui suscite autant l’inhumanité que l’humanité – et comme si l’humanité ne pouvait se révéler que sur fond d’inhumanité. La guerre fait couler le sang mais donne du prix au lait de la tendresse humaine. La guerre donne du prix à la vie, provoque la conscience humaine, incite les hommes à sortir provisoirement (historiquement) de cet état originel.

« La guerre même est la voie de l’unité dans le gigantesque devenir qui crée, broie, recrée les mondes, les âmes et les dieux. A cette vie qu’elle consume, elle rend une importance suprême. Parce qu’elle nous arrache à tout, le Tout, dont la présence, soudain, nous est imposée par la vulnérabilité tragique des existences particulières qui le constituent, devient inestimable. »

Le problème de la force, c’est la violence. La force est sans doute une belle et bonne chose (qui ne voudrait être fort ?), la violence est une force imposée. Quand Achille se bat contre dix troyens à la fois ou quand il est face à Hector, il fait preuve de force – et indéniablement, il en jette. Mais quand,

« abruti de puissance »,

il s’acharne sur Polydore, le plus jeune fils de Priam, enfant sans défense, il est dans la pure violence et apparaît

« mûr pour la flèche de Pâris. »

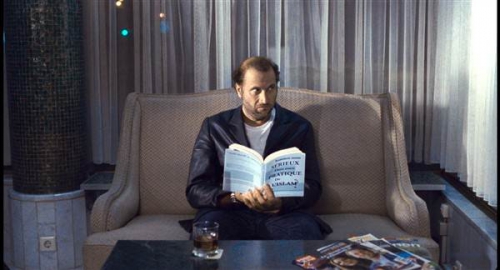

![iliade,guerre et paix,rachel bespaloff,de l'iliade,homère,tolstoï]()

Orlando Bloom dans Troie de Wolfgang Petersen

La guerre, dans l’Iliade, n’est pas pour autant « totale », c’est-à-dire faite au nom de l’Esprit ou de la Vérité. Ce n’est pas une guerre sainte, mais un simple rapport de forces cosmiques – une guerre « saine » plutôt que sainte, oserait-on dire. Homère ne s’engage pas comme Tolstoï, ce dernier étant bien évidemment pour les Russes et contre Napoléon quand il écrit Guerre et paix. Abattre Napoléon, dans l’esprit de Tolstoï, c’est abattre le mal – non seulement l’envahisseur de la sainte Russie mais encore le rival de Dieu. Or, il n’y a pas de « mal » dans l’Iliade (sauf peut-être quand Achille dépasse les bornes et encore… Energie pure qui ne sait qu’être elle-même, Achille est à la limite de passer pour l’inconscient de service), et quant aux dieux, on ne sait entre eux et les hommes qui imite qui. Guerre des forces, encore une fois, non guerre du bien contre le mal ou de la vérité contre l’erreur – et qui permet de temps en temps la magnanimité entre les adversaires, et peut-être même une secrète admiration (« cet Achille, quand même, quel homme ! Dommage qu’il m’ait écrabouillé les os et que j’ai sa pique enfoncée dans ma bouche et qui ressort par ma nuque, mais quelle classe ! »). A la fin, Priam venu lui réclamer le corps de son fils le trouvera beau.

« Tout change si le critère du conflit de force n’est plus la force mais l’esprit. Quand la guerre apparaît comme la matérialisation d’un duel entre la vérité et l’erreur, l’estime réciproque devient impossible. Dans une lutte qui met aux prises – comme c’est le cas dans la Bible –Dieu et les faux dieux, l’Eternel et l’idole, il ne saurait y avoir de répit. Il s’agit d’une guerre totale qui doit se poursuivre sur tous les terrains, jusqu’à l’extermination de l’idole et l’extirpation du mensonge. Respecter l’adversaire équivaudrait à rendre hommage à l’erreur, à témoigner contre la vérité. »

L’orthodoxe ne peut respecter l’hérétique. Une difficulté que je n’avais pas prévu, tiens….

![iliade,guerre et paix,rachel bespaloff,de l'iliade,homère,tolstoï,l'origine de la guerre,orlan]()

Hermann Nitsch, Sans titre, 1962

Chant XXI - La tragédie de Lycaon

![lycaon,iliade,rachel bespaloff,homère,aristie]()

Dado, L’Enfant mort, 1954, gouache sur papier.

En philologie antique, on appelle "aristie" une série d'exploits individuels accomplis par un héros en transe, qui le fait entrer dans la légende et rend son nom digne d'être chanté. Le mot vient du grec ancien ἀριστεία / aristeía, qui signifie « vaillance, supériorité individuelle », et au pluriel « hauts faits, exploits » (Wikipédia).

Pauvre aristie que celle qui consiste à massacrer un enfant par pur instinct de sacrifice... des autres. C'est pourtant ce que va faire Achille avec Lycaon, le jeune prince troyen, fils de Priam - le moment le plus sombre de l'Iliade. Quel abominable destin que celui de ce Lycaon qui, une nuit, alors qu'il jardinait dans le verger de son père, fut enlevé par Achille, emporté loin de chez lui, vendu comme esclave sur l'île de Lemnos, avant de réussir à échapper à ses maîtres, et retrouver Troie.

« Au retour de Lemnos, onze jours près des siens, il réjouit son coeur, mais le douzième, un dieu, pour la seconde fois, le jette aux mains d'Achille. »

Rencontrer deux fois son bourreau (on se croirait dans un film d'Haneke !) et cette fois-ci qui va lui faire la peau. L'enfantl a beau implorer Achille à genoux :

« ... et voici qu'à nouveau mon funeste destin me place en ton pouvoir ! Quelle haine pour moi doit éprouver Zeus père, qui me livre à tes mains pour la seconde fois ! Ma mère m'enfanta pour une courte vie... »

Mais comment celui qui va mourir bientôt lui aussi, et le sait, pourrait-il avoir de la pitié ? Pourtant il y a de l'amertume dans l'extraordinaire réponse d'Achille, extraordinaire parce qu'elle résume tout le personnage, sa rage inhumaine, son orgueil dément, mais aussi son désespoir, et peut-être le sentiment que Lycaon et lui subissent un destin injuste :

« Meurs à ton tour, AMI ! Pourquoi te lamenter ? Patrocle est mort, lui qui valait bien mieux que toi. Et moi, ne vois-tu pas ma taille et ma beauté ? J'ai pour père un héros, pour mère une déesse. Pourtant, le sort brutal et le trépas me guettent. L'heure viendra - le soir, à midi, le matin ? - où quelqu'un, au combat, m'arrachera la vie à mon tour, de sa lance ou d'un trait de son arc. »

Il faut alors officier - comme Abraham aurait officié avec Isaac si un ange n'avait pas retenu sa main au dernier moment.

« Il dit, et Lycaon sent défaillir soudain son coeur et ses genoux. Lors, il lâche la pique et, LES BRAS ETENDUS SUR LA TERRE, il s'affaisse. Achille, dégainant son épée acérée, le frappe près du cou, juste à la clavicule. L'épée à deux tranchants y plonge tout entière. L'homme, face en avant, gît couché sur le sol. De son corps le sang noir coule, trempant la terre. Achille par le pied le saisit et le lance au fleuve, qui l'emporte. Puis triomphant, il dit ces paroles ailées : "Va reposer là-bas au milieu des poissons, qui lécheront en paix le sang de ta blessure. Ta mère ne pourra te mettre sur un lit en poussant des sanglots. Les remous du Scamandre emporteront ton corps au vaste sein des mers ; alors quelque poisson bondissant dans la houle, approchant sous le noir frémissement des eaux, de Lycaon dévorera la blanche graisse ! Allez tous à la mort, tant que nous vous aurons pas - vous, en fuyant, et moi, en courant sur vos traces - atteint la sainte Troie. Ce fleuve au cours splendide, aux tourbillons d'argent, ne vous sauvera pas, bien que depuis longtemps vous lui sacrifiiez des taureaux innombrables et que dans ses remous vous jetiez tous vivants de robustes chevaux. Malgré cela, vous périrez de male mort, aussi longtemps que tous, vous n'aurez pas payé le trépas de Patrocle et la mort des Argiens que vous avez tués, lorsque j'étais loin d'eux, près de mes sveltes nefs." Tels sont les mots qu'il dit, et le fleuve en son coeur sent monter la colère : il cherche le moyen d'arrêter les exploits du divin preux Achille ; il voudrait des Troyens écarter le désastre. »

![dado,lycaon,iliade,rachel bespaloff,homère,aristie]()

Miodrag Dado Djuric, Expulsion à Montrouge,

technique : peinture à l’huile ; toile

dimensions : H :146cm; L : 114cm

date de création : 1968

La nature elle-même n'en peut plus d'Achille. Elle entre aussi en guerre contre lui et cette fois-ci de manière personnifiée. Le fleuve, le Scamandre, parle à son tour:

« Mes belles eaux déjà sont pleine de cadavres. Je ne sais plus par quel chemin porter mes flots jusqu'à la mer divine, tant je suis dans mon lit par ces morts encombré ! Et tu ne cesses, toi, d'abattre et de tuer ! Allons, l'horreur me prend : chef de guerriers, arrête ! »

Et comme il est impossible à Achille d'être un homme (parce qu'un homme, ça s'arrête, comme le dira un jour Camus), un combat commence entre lui et le fleuve comme dans un film de Miyazaki. Un combat où pour la première fois, Achille perd pied et se met à se plaindre :

« Ah ! Zeus Père ! malheur ! ainsi nul dieu ne veut me sauver de ce fleuve ! J'y pourrais bien périr. Non, tous les dieux du ciel ici sont moins coupables que ma mère, dont les mensonges m'ont séduit, - elle qui prétendait que devant les remparts des Troyens cuirassés, Apollon me tuerait de ses flèches rapides. Ah ! j'aurais mieux aimé périr du bras d'Hector, le plus vaillant des preux qu'a nourris cette terre : c'est un brave, du moins, qui m'aurait pris la vie, et c'est un brave aussi qu'il aurait dépouillé. Mais mon sort maintenant est de mourir ici d'une mort pitoyable, étouffé par les eaux de ce terrible fleuve, comme un jeune porcher noyé dans le torrent qu'il passe un jour d'orage. »

Crève, orgueilleux ! aurait-on envie de lui dire. Et : achève le vite ! au Scamandre, achève-le avant que les dieux n'interviennent. Celui-ci (je parle du fleuve) tient Achille dans ses flots mais ne peut le noyer seul. Il appelle un autre fleuve, le Simoïs, à la rescousse. Deux fleuves s'acharnent sur Achille !

« Le Scamandre - Mon bon frère, tous deux ensemble maîtrisons la force de cet homme (...) Vite, aide-moi ! Remplis ton lit de l'eau que déversent les sources ; soulève les torrents ; dresse une vaste houle ; suscite un grand fracas de troncs d'arbres, de pierres. Il nous faut arrêter ce combattant sauvage, qui, pour l'heure, triomphe et sévit comme un dieu. (...) Lui, je le roulerai sous un monceau de sable et je le couvrirai de galets par milliers, si bien que les Argiens ne sauront même plus où le recueillir ses os, tellement je l'aurai dans le vase enfoui. »

Mais voilà que les dieux s'en mêlent, Héra, Héphaïstos, tous les deux contre le Scamandre. Bataille des dieux et de la nature. Bataille du feu et de l'eau. L'eau qui perd devant le feu. Le fleuve qui se retire, vaincu par les dieux. Et cette incroyable remarque d'Héra à Héphaïstos, son fils boiteux, une fois qu'ils ont gagné :

« Héphaïstos, mon illustre enfant, arrête-toi : il ne sied pas qu'un dieu soit ainsi maltraité pour complaire à des hommes. »

Le temps du Dieu maltraité par les hommes adviendra bientôt. Comment le saurait-il autrement puisque les dieux désormais ne font plus que se battre entre eux ? Sur l'Olympe, en effet,

« la discorde et la haine envahissent leurs coeurs. La terre immense gronde. Le ciel vaste à l'entour claironne la bataille. Zeus, assis sur l'Olympe, entend, et son coeur rit, joyeux, de voir les dieux entrer dans la mêlée. »

![dado,lycaon,iliade,rachel bespaloff,homère,aristie]()

Dado, Sans titre.

Rixe entre Athéna et Arès (et de nouveau défaite cuisante de ce dernier). Rixe entre Héra et Aphrodite (venue, une fois de plus, sauver Arès) et qui est encore battue par Athéna. Totus tuus, "tout à toi", Athéna, semble dire Homère. Au même moment, Poséidon et Apollon se disputent, mais plus sages que leurs autres parents n'en viennent pas aux mains. Artémis gourmande alors son frère d'arme et pour cela vient se faire corrigée par Héra.

« ... de la main gauche, [Héra] saisit les poignets d'Artémis, et, de la droite, arrache l'arc à ses épaules. Ensuite, EN SOURIANT, elle la frappe avec cet arc sur les oreilles, tandis qu'à chaque coup l'autre tourne la tête et que les traits légers à terre se répandent. Tête basse, en pleurant, la déesse s'enfuit (...) »

Je ne sais pas vous, mais tout cela commence à m'exciter grave. Mais le plus beau, c'est Hermès qui, se retrouvant face à Létô, la mère d'Artémis, refuse de se battre et lui dit, merveilleux jésuite qu'il est :

« Je ne veux pas, Létô, combattre contre toi : il est trop dangereux, je le vois, de s'en prendre aux épouses de Zeus, l'assembleur des nuées. Va vite chez les dieux, si tel est ton désir, te vanter de m'avoir vaincu de vive force ! »

Tout se précipite. Achille est devant Troie, est en passe de vaincre Agénor. Mais Apollon intervient et sauve Agénor d'une mort certaine, puis revient sous ses traits affronter le Péléide, l'empêchant de prendre Troie - mais sans doute pour la dernière fois.

![dado,lycaon,iliade,rachel bespaloff,homère,aristie]()

Dado, Composition

LE SITE DE DADO

Chant XXII - Dogs of war

![rachel bespaloff,achille,mort d'hector,iliade,homère]()

Hermann Nitsch, Schüttbild

Stéphanie Hochet en sait quelque chose. Le chien, meilleur ami autant que première insulte de l'homme (on s'est traité de « chien » bien avant de se traiter d' « enculé »). Le chien qui se retourne contre son maître. Mourir "comme un chien"à la Joseph K. ou mourir jeté aux chiens comme le craint Priam dans une plainte à Hector qui nous émouvra toujours :

« Prends aussi pitié de moi, de mon malheur, du peu de sentiment que je conserve encore, - de moi, l'infortuné, que Zeus Père fera mourir de male mort [de "mort mauvaise" et non de "mâle mort"] dans un âge avancé, après que j'aurai vu de mes yeux tant de maux : mes fils agonisants, mes filles enlevées, mon palais ravagé, mes petits-fils précipités contre le sol dans l'atroce carnage, mes brus entre les bras maudits des Achéens, et, pour finir moi-même, à la première porte, déchiré par les dents sanguinaires des CHIENS, dès que le bronze aigu d'une flèche ou d'un glaive aura brisé mes membres - ces CHIENS que j'ai nourris à ma table, dans mon palais, comme gardiens, et qui boiront alors, fous de rage, mon sang, puis dans mon vestibule étendus dormiront ! Quand un jeune guerrier succombe, déchiré par le bronze acéré, sur le champ de bataille, il n'offre pas à l'oeil un spectacle odieux : tout ce qu'on voit de lui, même mort, reste beau. Mais alors que des CHIENS outragent d'un vieillard le front chenu, la barbe blanche et les parties, qu'est-il de plus affreux pour les pauvres humains ? »

Hécube aussi implore Hector de ne pas se rendre au dernier combat :

« Hector, ô mon enfant, prends pitié de ta mère et respecte ce sein que je t'offrais jadis, ce sein qui te faisait oublier toute peine. Souviens-t'en, cher enfant. Ce héros ennemi, de derrière nos murs tu peux le repousser, au lieu de te dresser en champion devant lui. S'il te tue, ah ! cruel ! je ne pourrai pas même t'étendre sur un lit, mon grand, et te pleurer, moi qui t'ai mis au monde, - et ta femme non plus (...) Mais loin de nous, auprès de la flotte achéenne, tu seras dévoré par les rapides CHIENS. »

Et en effet, il est l'heure pour Hector de se rendre « devant » Achille - soit se rendre « à » lui.

Pourtant, dès qu'il le voit, pris de panique, il fuit. Lâcheté d'Hector ? Oui, si l'on considère qu'Achille est un être humain. Mais non, cent fois non si l'on considère qu'Achille à ce moment-là est à son maximum de violence et de déterminisme, qu'il est la mort en personne (celle des autres comme la sienne, d'ailleurs), et qu'Hector fuyant devant lui n'est pas plus lâche qu'Indiana Jones fuyant le gros rocher qui roule vers lui au début des Aventuriers de l'Arche Perdue. Homère, lui, écrit sans équivoque :

« BRAVE EST L'HOMME QUI FUIT, mais l'autre, par-derrière, est encore plus brave. »

![hermann nitsch,rachel bespaloff,achille,mort d'hector,iliade,homère]()

Dans cette poursuite célèbre, le mimétisme est parfait :

« On dirait des coursiers aux sabots d'un seul bloc, déjà vainqueurs souvent, qui vont à toute allure en contournant la borne... »

Ils font trois le tour de la cité. Ils passent à côté

« de grands et beaux lavoirs de pierre, où, quand régnait la paix, avant qu'eût abordé la flotte danaenne, les femmes des Troyens et leurs filles jolies souvent venaient laver des habits éclatants »

- magnifique insertion de l'univers féminin pacifique dans l'univers masculin belliciste (parce que, mariage gay ou pas, l'homme, ce sera toujours la mort et la femme, ce sera toujours la vie.) Ce qui ressemble de plus en plus à une exécution programmée se précipite : Zeus laisse agir Pallas (« Agis à ton idée, et que rien ne t'arrête ! »), Apollon, le cher Apollon, « abandonne Hector à son destin » (et là aussi non pas tant par faiblesse que par force du destin), et Achille, qui n'a cure à ce moment-là que de sa gloire, ordonne aux Achéens de ne pas envoyer leurs javelots sur Hector, craignant, s'ils le faisaient, de n'avoir, lui, qu' « un rôle de comparse » dans la mort de ce dernier. Et c'est la dernière confrontation entre les deux hommes, dont l'un est à son maximum d'inhumanité (de « caninité », allais-je dire) et l'autre à son maximum d'humanité (et ici, humanité veut dire noblesse), avec encore la question des chiens. Hector dit à Achille que si Zeus lui accordait à lui la victoire, il rendrait le corps de son ennemi au camp de celui-ci sans aucun outrages. Monstrueuse et titus andronicusienne réponse d'Achille :

« CHIEN ! Cesse d'invoquer mes genoux, mes parents. Tu m'as fait tant de mal ! Aussi vrai que mon coeur, dans sa rage, me pousse à manger par lambeaux, moi-même, ta chair crue, personne de ton front n'écartera les CHIENS. L'on pourrait m'apporter ici et me peser une rançon dix fois ou vingt fois supérieure et m'en promettre encore, - Priam le Dardanide aurait beau m'envoyer un poids d'or égalant celui de ton cadavre : non, même, ainsi, ta mère auguste ne pourra t'étendre sur un lit afin de te pleurer, toi qu'elle a mis au monde. Les CHIENS et les oiseaux dévoreront ton corps et n'en laisseront rien. »

![rachel bespaloff,achille,mort d'hector,iliade,homère]()

La mort d'Hector, par Biagio di Antonio

Et Achille tue Hector. Et Hector meurt. Et les outrages commencent. Et il y a ce détail incroyable des Achéens qui autour du corps d'Hector n'osent pas d'abord le toucher, l'admirent même, seraient presque prêt à lui rendre gloire. Hélas, les louanges se transforment en coups de pied.

« C'EST EN PARLANT AINSI QU'ILS VIENNENT [A] LE FRAPPER »

(tout René Girard ne naitrait-il pas de cette unique phrase ?). On perce les talons et les chevilles d'Hector, on lui passe des courroies, on attache les courroies au char d'Achille, et le galop interminable autour de Troie commence, chaque jour, chaque nuit. Parce que la mort n'est pas suffisante. La mort n'est pas une fin mais un moyen de blesser encore plus, d'atteindre au plus profond le coeur des autres, de les faire périr de chagrin. Et c'est bien un chagrin halluciné qui frappe Andromaque à la fin de ce terrible chant XXII - un chagrin qui concerne, notons-le, finalement moins son mari que son fils Astyanax :

« Oui, même s'il échappe à la guerre cruelle, aux coups des Achéens, l'avenir ne sera pour lui que peine et deuil. On lui prendra ses terres. L'orphelin perd, du coup, les amis de son âge. Il tient le front baissé ; des pleurs mouillent ses joues. Lorsque, tout démuni, l'enfant s'en va trouver les amis de son père et les tire par leur tunique ou leur manteau, certains en ont pitié ; l'un d'eux même, un instant, lui présente une coupe : il ne le laisse pas y mouiller son palais, mais seulement ses lèvres. L'enfant qui, lui, conserve et sa mère et son père le chasse du festin, le bat et l'injurie : - ton père n'est pas là. Va-t'en à la MALHEURE ! »

[« Entre parenthèses », j'ai lu plusieurs traductions de ce morceau et aucune ne m'a paru aussi douloureusement belle que celle de Flacelière en Pléiade que je suis depuis le début.]

![rachel bespaloff,achille,mort d'hector,iliade,homère]()

Chant XXIII - Holocauste

![homère,iliade,achille,rachel bespaloff,dado]()

Günter Brus, Pinturas del pintor

Quel chagrin a-t-il été plus abominable que celui-ci ? Deuil, sacrifices et jeux funèbres.

« Thétis fait croître en eux le désir des sanglots. »

Achille se rase la tête. Ecorche moutons et boeufs. Enduit de graisse animale le corps de Patrocle. Jette quatre chevaux superbes au feu (vivants ?). Egorge deux chiens et les lance sur le bûcher.

« Le même sort échoit à douze nobles fils des Troyens magnanimes, qu'il tue avec le bronze : son âme ne se plaît qu'à des oeuvres de mort. »

Animaux, humains - aucun holocauste n'est au niveau de son abominable chagrin. A l'inhumanité des hommes répond l'humanité des dieux. Pendant qu'Achille hurle son chagrin, Aphrodite et Apollon préservent le corps d'Hector.

« D'Hector pourtant les chiens respectent le cadavre, car la fille de Zeus, Aphrodite, les chasse et de jour et de nuit. (...) Et Phoebos Apollon sur le mort fait descendre une sombre nuée, qu'il amène du ciel et répand sur la plaine, cachant aux yeux l'endroit où le cadavre gît : il craint que le soleil ne dessèche trop vite la peau d'Hector autour des muscles et des membres. »

Ce sont ces soins divins qui émeuvent, non les pleurs de l'irascible. Commencent les jeux funèbres, la course de char, le pugilat - et les querelles internes. Hector mort, les Argiens retrouvent leur indicible médiocrité. Ajax vs Idoménée. La médiocrité des héros, la stupidité énorme des preux, la boursouflure sans fin des costauds - Shakespeare en fera une pièce géniale, véritable parodie de l'Iliade : Troilus et Cressida.

Chant XXIV - Le chagrin et la pitié

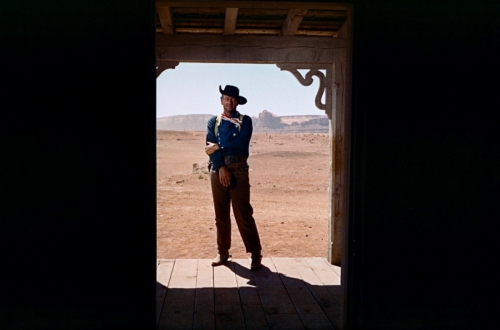

![iliade,homère,rachel bespaloff,nestor,achille]()

![iliade,homère,rachel bespaloff,nestor,achille]()

![iliade,homère,rachel bespaloff,nestor,achille]()

La douleur d'Andromaque, par David

Grâce à Apollon, le cadavre d'Hector n'a subi aucun mal.

« Les dieux bienheureux, à le voir, ont [eu] pitié. »

Une pitié qui n'étouffe décidément pas Achille et ses amis. On pense un moment à dérober le corps d'Hector sans qu'Achille s'en doute - mais cette idée est « impraticable », de l'aveu de Zeus même. Limites, encore une fois, des dieux. Thétis, la bonne mère effondrée elle aussi par l'inhumanité de son fiston est envoyée auprès de lui et dans l'espoir qu'elle pourra le convaincre de rendre le corps.

« Jusques à quand, mon fils, rongeras-tu ton coeur à pleurer, à gémir, sans plus te souvenir de la table et du lit ? »

Achille accepte de rendre Hector à Priam.

Et c'est cette rencontre magnifique, sublime, bouleversante, l'une des plus belles choses qui n'aient jamais été écrites, entre Achille et Priam - et qui peut-être sauve Achille de son inhumanité. Achille qui propose et prépare lui-même le repas à Priam. Achille qui redevient un être civilisé, c'est-à-dire un être de rituel. A ce moment-là, même Priam ne peut pas ne pas l'admirer :

« qu'il est beau ! qu'il est grand ! on croirait voir un dieu ! », se dit-il. Peut-être le salut est-il dans la beauté. Et « Achille admire aussi Priam le Dardanide pour sa prestance noble et ses sages paroles. »

Achille va jusqu'à promettre à Priam que le temps des funérailles d'Hector, il retiendra son armée. Mysticisme de la trêve. Au fond, la cruauté d'Achille, que je préfère appeler « férocité », n'a jamais été, comme le dit Rachel Bespaloff, calculée, technicienne, méthodologique - contrairement à celle d'Ulysse. D'ailleurs, c'est Ulysse qui fera tomber Troie. Après la mort de Hector, Achille a terminé son destin et bientôt lui aussi périra. Le chagrin est la seule égalité des hommes... et des femmes. Les derniers pleurs d'Andromaque qui ne cesseront jamais :

« Au moment de mourir, tu n'as pu, de ton lit, tendre vers moi les bras, ni m'adresser non plus un propos lourd de sens dont je me souviendrais nuit et jour, en pleurant ! »

La veuve et l'orphelin privés de la dernière parole. On ne saurait souligner détail plus déchirant. Et c'est le bûcher final, celui d'Hector, mais qui embrasera bientôt Achille et les dieux. Plus tard, ce sera le retour d'Ulysse - soit l'affranchissement de l'homme.

![iliade,homère,rachel bespaloff,nestor,achille]()

Epilogue - Crépuscule des dieux

![iliade,homère,rachel bespaloff,bible,christianisme]() L'intime se méfie du symbolique comme le vivant se méfie de l'idée.

L'intime se méfie du symbolique comme le vivant se méfie de l'idée.

« Plus intime notre commerce avec ces deux livres divinement inspirés [l'Iliade & la Bible], plus vive notre méfiance à l'égard des interprétations symboliques qui les chargent d'un sens trop riche »,

écrit Rachel Bespaloff dans son dernier chapitre intitulé de « De l’Iliade », « Source antique et source biblique ».

On le sait, le dieu judéochrétien a aboli l'occulte, la magie, le calcul - la vénalité. On ne complote plus avec Dieu. On ne commerce plus avec Dieu. On fait une Alliance - rien à voir. Il y a certes des mystères de la foi, mais en aucun cas il n’y a d'énigme. Le Père n'est pas le Sphynx. Bien au contraire, si Dieu a puni Israël, c'est parce qu'Israël exigeait de lui un rapport plus occulte qu'intime, un rapport plus donnant donnant qu'amoureux. Avec les judéochrétiens, le don devient gratuit, sacrificiel, altermondialiste. Mais non le sacrifice d’autrui, le sacrifice de soi. Avec la Bible, on ne sacrifie plus personne, on se sacrifie – très important. Ce changement de paradigme n'est-il pas déjà présent dans l'Iliade ? C'est la thèse de Bespaloff. Du premier au dernier vers de l’Iliade, les dieux de l'Olympe constituent plus un Fatum qu'un pouvoir de décision. Que les Achéens l'emportent sur Troie, ce ne sont pas les dieux qui l'ont décidé, mais le Destin - eux peuvent donner des coups de pouce ou de coude aux hommes pour suspendre ou accélérer la chute de Troie, ou pour faire disparaître un preux en pleine bataille ou pour conserver le corps glorieux d'Hector malgré la violence que lui fait subir Achille, ils n'ont pas le pouvoir de changer globalement les choses. On l'a vu dans le dernier chant : même à Zeus, il est impossible de dérober le corps d'Hector à Achille. L'Iliade est donc bien un crépuscule des dieux (comme l'Odyssée sera un affranchissement total de l'homme).

Certes, l'esprit tout intérieur de la Bible reste très étranger à l'esprit tout extérieur de l'Iliade. Mais on pourrait dire que dans l'Iliade, l'esprit devient de moins en moins extérieur et que dans la Bible, il devient de plus en plus intérieur. De la pure extériorité (Achille) à la pure intériorité (Jésus) - et à la fin, c'est l'extériorité qui meurt et l'intériorité qui ressuscite.

En revanche, là où les deux textes se retrouvent vraiment, est bien dans ce moment où le mythe commence à sentir le roussi. Le mythe non pas compris comme aventures légendaires mais comme principe premier des choses de ce monde. Le mythe comme mainmise sur l'âme et le cosmos.

« Or, c'est justement cette volonté de mai-mise que la Bible et l'Iliade condamnent. La prophétie exclut la divination et ne s'obtient pas par des procédés magiques. Il n'existe d'autre ascèse que la droiture du coeur pour entrer en contact avec la surnature. »

S’il n’y avait qu’une seule chose à retenir, c’est ceci : à partir de l’Iliade, puis avec la Bible, on passe progressivement de la pensée magique (ou mythique) à la pensée éthique - en attendant la pensée dialectique moderne (celle-ci allant en gros de Platon à Hegel).

La véritable différence entre Iliade et Bible n'est donc pas dans le mythe, aboli par les deux, que dans le rapport entre Force et Logos. Indéniablement, l'Iliade définit la force comme « principe homogène, identique au devenir qu'elle détermine, sans origine et sans fin », alors que dans la Bible,

« la représentation de la force implique une hétérogénéité fondamentale, sinon fondamentale »

entre elle et Dieu. Dans la Bible, il y a la force corruptible, matérielle, « dionysiaque », d'une part et la force créatrice, amoureuse, divine, d'autre part. La première tue, détruit et crucifie (quoiqu'immortalise, on le verra plus bas) ; la seconde aime, crée, procrée et fait ressusciter. Pour le dire autrement, chez les Grecs, le devenir (ou le destin) est le maître des dieux (Zeus ne peut empêcher la chute de Troie, le vol du corps d'Hector - en fait, il ne peut RIEN empêcher. Son seul pouvoir est de suspendre les événements) alors que chez les chrétiens, Dieu est le maître du devenir (ou du destin) - Dieu soumet le destin à lui, et c'est en ce sens que les hommes sont libres.

L'autre différence majeure est celle qui oppose immortalité et résurrection.

« Le trait fondamental de la religion biblique, c'est qu'elle n'est pas une foi en l'immortalité, mais une volonté de détruire la mort dans le temps. Non seulement la nation ressuscite en Dieu, Dieu aussi ressuscite dans le coeur de la nation. L'éthique elle-même n'est avant tout qu'un instant de résurrection, une INSURRECTION de la force finie contre sa propre déchéance et sa corruptibilité. En revanche, la conception moniste de la force, l'idée de la culpabilité diffuse de l'éternel devenir, l'image du Fatum bouchant le ciel de l'immanence, devaient orienter la pensée grecque dans la voie du détachement esthétique, de l'éternité intemporelle et de la rédemption par la beauté. »

Les chrétiens préfèreront la rédemption par la bonté. Les chrétiens préfèreront L’INSURRECTION DE LA RESURRECTION à l’immortalité esthétique.

« Tandis que la foi en la résurrection affirme le principe de la communion, associant à Dieu tous les membres du peuple élu, puis toutes les nations, et finalement le genre humain, pour l'édification du salut, la croyance en l'immortalité consacre le principe de l'unicité, exalte l'incomparable événement - qu'il se nomme Hector, Achille ou Hélène - qui émerge du devenir un instant et à jamais. Immortaliser est le fait de l'homme, et la plus haute raison de son activité. Ressusciter, au sens transitif de ce verbe, est le fait du Dieu créateur, du Dieu d'Ezechiel qui tire son peuple du sépulcre et souffle sur les ossements morts pour qu'ils revivent. »

Qu’on se préfère grec ou chrétien, c’est super beau, non, tout ça ? Je ne suis pas le seul à m’exalter ?

Dès lors, le rapport au malheur change. Pour un grec, le malheur vient soit à cause des dieux (grec ancien) soit à cause du Destin (grec nouveau). Pour un judéochrétien, le malheur vient de sa propre faute. C'est lui qui est coupable, pas Dieu qui est toujours innocent et encore moins le Destin qui n'existe pas. On pourra rétorquer que cette culpabilité, forme ultime de l'intériorité, est abominable, et que décidément, mieux vaut vivre en grec qu'en chrétien, mieux vaut dire que ce sont les dieux ou le destin qui sont coupables plutôt que nous. C'est vrai. Mais on pourra dire aussi que cette culpabilité a un autre nom sur lequel se fonde toute l'Histoire moderne et qui constitue le socle de nos valeurs collectives et individuelles : liberté.

![iliade,homère,rachel bespaloff,bible,christianisme]()

On a échangé nos mamans

On a échangé nos mamans

Alice / Antonin (piste à suivre)

Alice / Antonin (piste à suivre) Et Deleuze là-dedans ? Où dit-il à ses élèves qu’avant de philosopher, il faut d’abord se demander quel est son problème à soi, ajoutant que pour lui, c’était la douleur ? La douleur de l’être ? La douleur du sexe ? La douleur de la merde ? Tous ces agencements qu’il lui aura fallu pour en sortir. C’est pourquoi nous l’aimerons toujours, ce sublime hérésiarque. Nous comprendrons la dérobade permanente devant le réel, l’Arché du réel, qu’a pu être sa philosophie. Tout est simulacre, tout devait devenir simulacre car tout était originellement excrémentiel. L’arché était un bourreau, le monde un immonde, la loi une sadique – et le masochisme un refuge. Et la vie possible seulement par le milieu. Renaître au milieu ou crever, telle est la question. Si le schizophrène souffre d’une faillite de la surface (qui va de pair avec une faillite du sens), le pervers est celui qui maîtrise la surface mais pour se défendre de l’horrible profondeur. Le pervers est celui qui a conscience du corporel informe et qui est obligé de le subvertir, de le pervertir, de le polluer, pour pouvoir survivre. Le pervers est celui qui fait de l’affect corporel un effet corporel

Et Deleuze là-dedans ? Où dit-il à ses élèves qu’avant de philosopher, il faut d’abord se demander quel est son problème à soi, ajoutant que pour lui, c’était la douleur ? La douleur de l’être ? La douleur du sexe ? La douleur de la merde ? Tous ces agencements qu’il lui aura fallu pour en sortir. C’est pourquoi nous l’aimerons toujours, ce sublime hérésiarque. Nous comprendrons la dérobade permanente devant le réel, l’Arché du réel, qu’a pu être sa philosophie. Tout est simulacre, tout devait devenir simulacre car tout était originellement excrémentiel. L’arché était un bourreau, le monde un immonde, la loi une sadique – et le masochisme un refuge. Et la vie possible seulement par le milieu. Renaître au milieu ou crever, telle est la question. Si le schizophrène souffre d’une faillite de la surface (qui va de pair avec une faillite du sens), le pervers est celui qui maîtrise la surface mais pour se défendre de l’horrible profondeur. Le pervers est celui qui a conscience du corporel informe et qui est obligé de le subvertir, de le pervertir, de le polluer, pour pouvoir survivre. Le pervers est celui qui fait de l’affect corporel un effet corporel

L'intime se méfie du symbolique comme le vivant se méfie de l'idée.

L'intime se méfie du symbolique comme le vivant se méfie de l'idée.