![sade,annie le brun,juliette]()

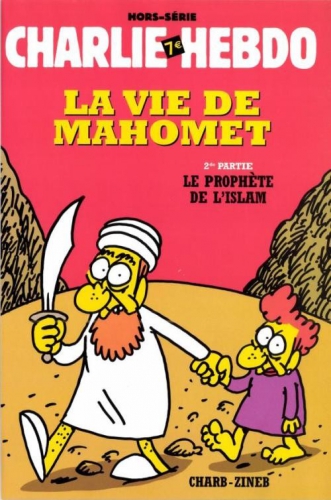

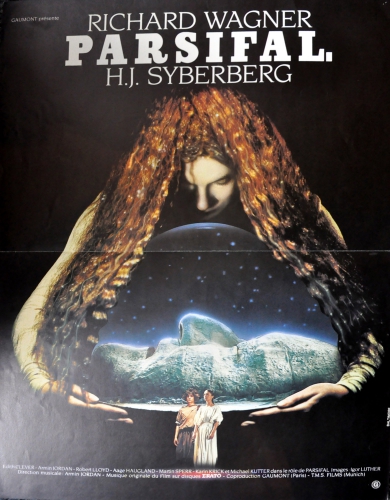

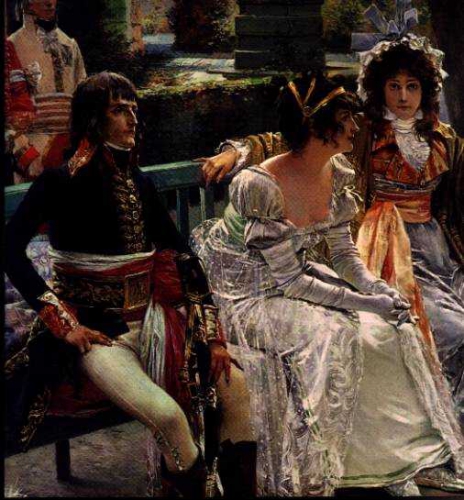

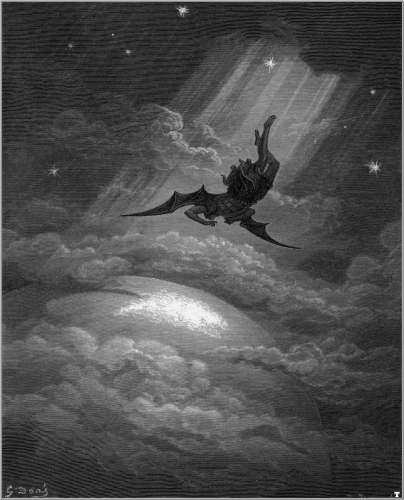

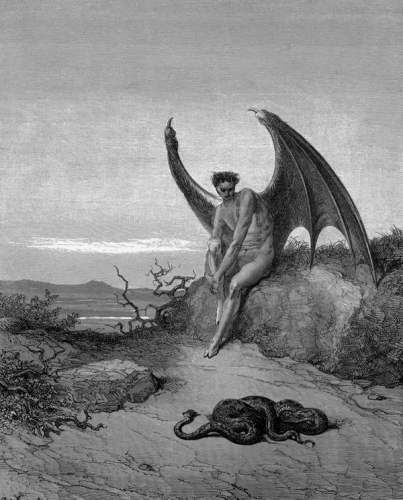

Sade, attaquer le soleil :

Musée d'Orsay, 14 octobre 2014 - 15 janvier 2015

Vieille étude publiée une première fois en octobre 2006 dans feu La Presse littéraire puis en avril 2008 sur ce blog, et que je re-update ici dans une version revue et corrigée à l'occasion de l'expo"SADE, ATTAQUER LE SOLEIL", que l'on peut voir en ce moment au musée d'Orsay, et dont la commissaire n'est autre qu' Annie Le Brun, elle-même auteur de l'essai définitif sur Sade,Soudain, un bloc d'abîme, Sade(Folio-Essais, 1993), qui inspire en grande partie ce post en trois parties.

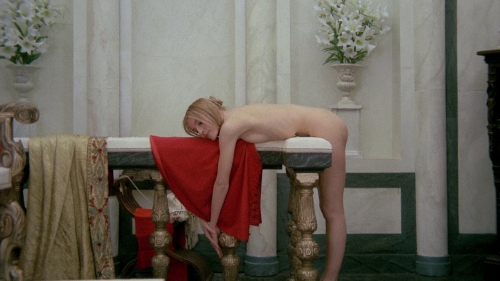

San Remo, Amandine, été 2004

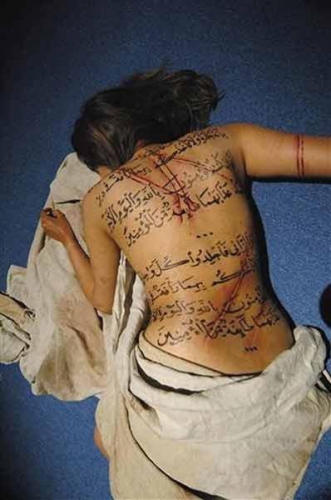

A vous, ma chère Saïda† , la seule « Juliette » que j’ai connue…

![sade,annie le brun,juliette]()

Juliette O (1012 - 2012)

-----------------------------------------------------------------------------------

« Vous tenez des propos qui sentent le foutre. »

(Curval à Blangis dans Les cent vingt journées de Sodome.)

Ah Sade, cher vieil oncle ! Le premier écrivain de ma vie. Celui sans qui je ne serais pas ce que je suis. Celui qui m’a appris à raisonner. Celui qui a contenu toutes mes rages d’adolescent et d’adulte. Celui qui m'a fait supporter ma blessure. Quand je pense qu’il y a encore des gens qui sont encore allergiques au Marquis. Qui sont "scandalisés". Ou pire, qui ne le "sentent pas". Qui baillent à Justine et s’endorment à Juliette. Comme je n’ai rien à voir avec eux ! Les petits bourgeois ! Les puritains ! Les salauds ! Pour moi, ç'a toujours été simple : celui qui n'admet pas le négatif (dette, castration, péché, condition humaine tragique) est un négationniste de l'humanité. « En Sade, du moins, respectez le scandale », exhortait Maurice Blanchot dans son célèbre essai. Mais non, pas eux, ces normaux, ces normatifs, ces purs, ces monstres ! Ils trouvent Sade immature, infantile, pas sérieux. Ils n’en voient pas « l’intérêt ». On en vient à regretter le proverbial père de famille qui voyait en Sade le violeur potentiel de sa fille (son rival, donc). Ou la dame patronnesse qui se demandait s’il ne fallait pas le brûler. Le nombre de gens qui sont sadiques avec Sade ! Simone de Beauvoir / Michel Onfray : même combat. Il faut brûler Sade ! Rendons grâce, malgré tout, à ces censeurs qui sont les seuls à comprendre ce que la littérature a d’anti-sociale ou ce que la société a d’anti-littéraire. Sade est immense et continue à enculer le monde. Pour moi, aucun auteur ne m’a autant touillé.

Ca veut dire quoi aimer Sade ? Ca veut dire avant tout qu’on ne peut pas / plus supporter la souffrance.Ca veut dire que tout nous paraît souffrance. Ca veut dire qu’on n’en peut plus de la vie."Pourquoi y a-t-il de la souffrance plutôt que rien ?", nous demandons-nous avec Sade. Pas seulement à cause de la société d’ailleurs - trop facile d’incriminer seulement les institutions ou le pouvoir. Non, c’est le monde dans son ensemble qui est visé par le Marquis, le monde et ses lois, ses valeurs, ses idoles, ses dieux, son histoire et même sa géographie. Tout sadien patenté sait que son auteur préféré adore se faire une collection des mœurs de tous les pays du monde et prouver, qu’ici comme là-bas, si les modes de vie changent, la cruauté de ces modes reste la même. Où qu’on aille, quoiqu’on fasse et quoiqu’on pense, il y a toujours du sang et des morts. La moindre parole, le moindre clin d’œil, le moindre raisonnement déclenchent aussitôt la mise en marche des chevalets et des tortures. A chaque idée son cadavre. A chaque système son supplice. A chaque vie sa douleur. Vivre, c’est souffrir ou faire souffrir. C'est la vie qui est douleur, nous dit Donatien. C'est la vie qui est est biologiquement sadique. C’est la "nature", comme il l’appelle, qui contient en elle la mort et la destruction. C’est la matière elle-même qui s’arrange pour nous tourmenter et de la meilleure façon possible. Les tourments, l’humanité adore ça de toutes façons. La preuve en est qu’en plus de ceux que la nature nous inflige, nous nous en inventons sans cesse d’autres avec nos idées d’âme, d’outre-monde, d’enfer, de morale, de mérite. Illusions fantasmagoriques à coup sûr, mais qui sont là autant pour consoler les peuples que pour séduire les libertins en quête de nouveaux excès - tel le ministre Saint-Fond dans Juliette avec son idée d’une douleur maximale que l’on infligerait à un patient et qui, par le biais d’une pratique satanique (donc, franchement anti-matérialiste), se perpétuerait éternellement. Au fond, notre seule différence avec la matière, c’est que nous avons plus d’imagination qu’elle. Et comme « tout le bonheur de l’homme est dans son imagination », c’est par elle que nous pourrons dominer la nature et atteindre notre souveraineté. Etre libre, ce n’est pas outrepasser les lois de la nature, ce qui est impossible, mais les doubler par l’artifice – exactement ce que fait Juliette, la seule véritable héroïne sadienne.

Innommable, irrécupérable, infréquentable, Sade l’est précisément pour nous avoir révélé la cruauté atomique des choses, pour nous avoir exercé à la désidéologisation complète du monde, pour nous avoir initié enfin à la l’humanité totale - et qui en un sens est le contraire de l’humanité. Alors, mimétique ou métaphorique le Marquis ? L’aimer, c’est en tous cas, comme le dit Annie Le Brun citant Rimbaud dans son célèbre et indépassable essai Soudain un bloc d’abîme, Sade et qui inspire notre travail, le lire « littéralement et dans tous les sens ». Allons-y, foutre ciel !

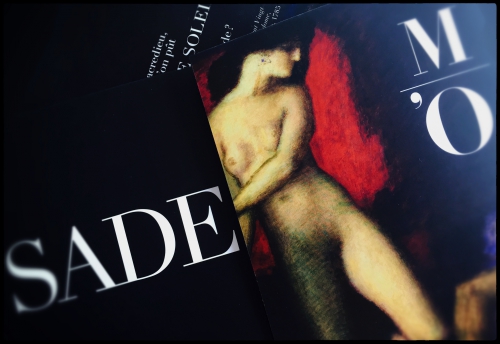

![sade,annie le brun,juliette]()

Manuscrit des 120 Journées que l'on peut voir actuellement au Musée des Lettres et Manuscrits

A – LA CAUSE PREMIERE

1 – Mots

Sade, on en revient malade. Qui en effet peut résister à « ça » ? :

« Pendant la nuit, le duc et Curval, escortés de Desgranges et de Duclos, descendent Augustine au caveau. Elle avait le cul très conservé, on la fouette, puis chacun l’encule sans décharger ; ensuite le duc lui fait cinquante-huit blessures sur les fesses dans chacune desquelles il coule de l’huile bouillante. Il lui enfonce un fer chaud dans le con et dans le cul, et la fout sur ses blessures avec un condom de peau de chien de mer qui redéchirait [sic] les brûlures. Cela fait, on lui découvre les os et on les lui scie en différents endroits, puis l’on découvre ses nerfs en quatre endroits formant la croix, on attache à un tourniquet chaque bout de ces nerfs, et on tourne, ce qui lui allonge ces parties délicates et la fait souffrir des douleurs inouïes. On lui donne du relâche pour la mieux faire souffrir, puis on reprend l’opération, et, à cette fois, on lui égratigne les nerfs avec un canif, à mesure qu’on les allonge. Cela fait, on lui fait un trou au gosier, par lequel on ramène et fait passer sa langue ; on lui brûle à petit feu le téton qui lui reste, puis on lui enfonce dans le con une main armée de scalpel, avec lequel on brise la cloison qui sépare l’anus du vagin ; on quitte le scalpel, on renfonce la main, on va chercher dans ses entrailles et la force à chier par le con ; ensuite, par la même ouverture, on va lui fendre le sac de l’estomac. Puis, l’on revient au visage : on lui coupe les oreilles, on lui brûle l’intérieur du nez, on lui éteint les yeux en laissant distiller de la cire d’Espagne brûlante dedans, on lui cerne le crâne, on la pend par les cheveux en lui attachant des pierres aux pieds, pour qu’elle tombe et que le crâne s’arrache. Quand elle tomba de cette chute, elle respirait encore, et le duc la foutit en con dans cet état ; il déchargea et n’en sortit que plus furieux. On l’ouvrit, on lui brûla les entrailles dans le ventre même, et on passa une main armée d’un scalpel qui fut lui piquer le cœur en dedans, à différentes places. Ce fut là qu’elle rendit l’âme. Ainsi périt à quinze ans et huit mois une des plus célestes créatures qu’ait formée la nature, etc. Son éloge. »

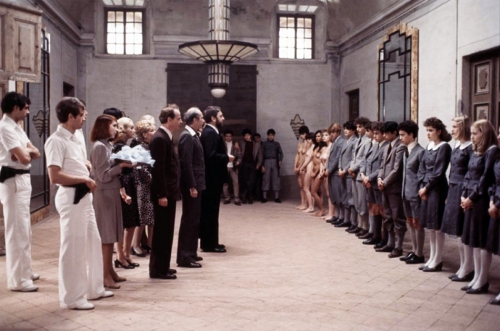

![sade,annie le brun,juliette]()

Salo, polenta.

« Ca », c’est le supplice d’Augustine dans Les cent vingt journées de Sodome, la pire page du pire livre qui n’ait jamais été écrit. « Ca », c’est la vie dans son indépassable horreur physique et morale, c’est la réalité physiologique en action et l’action philosophique dans sa réalité, c’est ce à quoi aboutit n’importe quelle religion, n’importe quelle métaphysique, n’importe quelle morale, c’est le nec plus ultra de l’humanité. « Ca », c’est ce qui fait bander l’humanité ou plutôt c’est ce qui n’empêche pas l’humanité de bander. Car il ne faut pas se leurrer, toutes les atrocités du monde n’ont jamais empêché « la vie » de « continuer » comme l’on dit. Des Augustines, il y en eut des millions mais cela ne gêna jamais les juges de condamner à mort leurs coupables ni les parents de fesser leurs enfants. J’exagère ? Je mets sur le même niveau des choses qui n’ont rien à voir ? Je m’excite tout seul à propos d’un auteur que le bon Joseph n’aurait jamais dû me donner à traiter ? Je règle mes comptes avec Papa Maman, l’âne et le boeuf ? Je fais un doigt d’honneur à Dieu ? Et quand bien même ! Tout cela, c’est kif-kif. Pour le malheur de tous les martyrs, l’humanité a toujours préféré la vie – et dans le cas d’Augustine, la vie, c’est la douleur qui ne finit jamais – au doux néant qui abolit les douleurs. Et comme si cela n’était pas suffisant, aux peines judiciaires, temporelles, l’humanité, via le Dieu qu’elle s’était inventé, rajouta les peines éternelles. L’aventure d’Augustine est un témoignage de ce qui peut se passer dans la tête d’un sadique, d’un juge ou d’un chrétien – et aussi la description d’une réalité à peine exagérée. Lisez plutôt :

![sade,annie le brun,juliette]()

Pièces à convictions de Damiens, manteau, gants, couteaux (Photos prises par un particulier lors d'une exposition sur la Bastille à la bibliothèque de l'Arsenal en février 2011 et dénichées ici.)

« Damiens avait été condamné, le 02 mars 1757, à « faire amende honorable devant la principale porte de l’Eglise de Paris » ou il devait être « mené et conduit dans un tombereau, nu, en chemise, tenant une torche de cire ardente du poids de deux livres » ; puis, « dans le dit tombereau, à la place de Grève, et sur un échafaud qui y sera dressé, tenaillé aux mamelles, bras, cuisses et gras des jambes, sa main droite tenant en icelle le couteau dont il a commis le dit parricide, brûlée de feu de soufre, et sur les endroits où il sera tenaillé, jeté du plomb fondu, de l’huile bouillante, de la poix résine brûlante, de la cire et soufre fondus ensemble et ensuite son corps tiré et démembré à quatre chevaux et ses membres et corps consumés au feu, réduits en cendre et ses cendres jetées au vent. » « Enfin, on l’écartela, raconte la Gazette d’Amsterdam. Cette dernière opération fut très longue, parce que les chevaux dont on se servait n’étaient pas accoutumés à tirer ; en sorte qu’au lieu de quatre, il en fallut mettre six ; et cela ne suffisant pas encore, on fut obligé pour démembrer les cuisses du malheureux, de lui couper les nerfs et de lui hacher les jointures ». A la fin, « l’un des exécuteurs dit peu après que lorsqu’ils levèrent le tronc du corps pour le jeter sur le bûcher, il était encore vivant. »

Plus tard, dans ses Mémoires, Casanova, qui, lui, ne put soutenir le spectacle du supplice jusqu’au bout, raconta qu’autour de l’échafaud, les gens étaient en fête - certains se faisant faire une fellation par des prostituées, d’autres se masturbant gaiement - et rapporta le mot d’une grande dame de l’époque : « pauvres chevaux, ils doivent souffrir à tirer comme ça ! » Qu’on ne se moque pas ! Cette dame, c’est l’humanité dans tout son angélisme, celle qui sera toujours du côté de la vie, de la justice, des innocents qui souffrent (même s’il s’agit d’animaux), et qui prendra fait et cause contre tous les méchants, applaudira à leur châtiment, et sera beaucoup plus scandalisée par le premier texte que par le second. Car pour les bonnes gens, ce que l’on admet dans la réalité, on ne l’admet plus du tout dans la littérature – surtout une littérature qui (d)énonce la réalité.

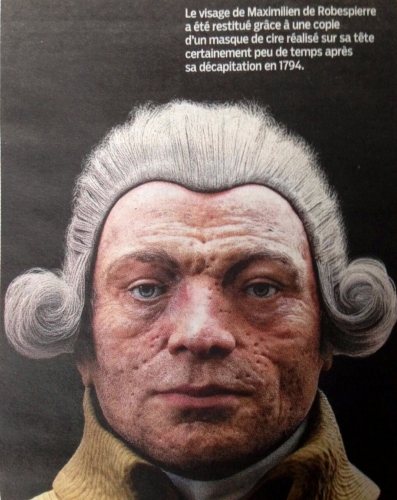

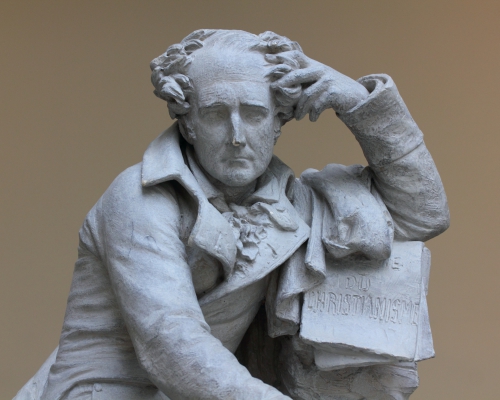

![sade,annie le brun,juliette]()

Damiens, gant

Au XVIIIème siècle, les supplices font long feu. Pourtant, si l’écartèlement de Damiens a pu exciter la partie la plus traditionnelle du public, il n’en a pas moins horrifié l’ensemble des parisiens. Même si la « honte de punir », dont parle Michel Foucault, qui caractérisera la justice moderne, est encore loin, la cruauté judiciaire commence à paraître un peu « too much ». A vrai dire, le paradigme politique, social et mystique est en train de changer. Jusqu’à Damiens le châtiment renvoyait à la souveraineté du Prince, elle-même garante de la volonté de Dieu, et par là même se devait d’être éclatant. Rouer, écarteler, brûler vif n’étaient rien d’autre qu’accomplir la volonté du Très Haut pour la plus grande joie des ouailles. Or, du fait que le Très Haut se retire peu à peu des affaires humaines, les hommes n’ont plus la même ferveur à se punir les uns les autres. Descartes et Kant sont passés par là. Le monde dépend désormais moins de l’objectivité divine que de la subjectivité du Cogito et de la raison pratique. La mystique pénale d’antan commence à sentir le souffre. Un Joseph de Maistre pourra des années plus tard tenter de réhabiliter le bourreau et la nécessité glorieuse des supplices, l’évolution des mœurs et la transformation du langage, à laquelle participe amplement l’œuvre de Sade, auront fini par rendre caduque « l’innocence » de la violence d’état.

![sade,annie le brun,juliette]()

Damiens, couteaux.

Comme l’a définitivement montré Michel Foucault dans son Histoire de la folie, c’est en effet au moment où l’on abandonne les grandes tortures pénales que celles-ci font leur entrée en littérature. Entrée remarquée et qui pour le philosophe correspond à « cette grande conversion de l’imaginaire occidental» et qui est « le fait culturel massif de la fin du XVIIIème siècle »- le sadisme. Certes, on n’a pas attendu Sade pour être sadique, mais on l’a attendu pour être sadien, c’est-à-dire pour exprimer non plus la cruauté de situations objectivement « cruelles » et d’ailleurs considérées comme telles depuis le début de l’histoire (guerres, famines, crimes, accidents, maladies, deuils…) mais bien celle des valeurs et des institutions qui structuraient la pensée classique - autrement dit, c’est grâce à Sade que nous a été dévoilée dans toute son obscénité la cruauté du bien. Pour la première fois dans l’histoire de la littérature, et peut-être même du langage, on comprend avec effroi ce que signifient pour de bon « exécution des hautes œuvres », « justice divine », « nature », « bonté », « humanité ». En mettant des mots sous les idées et des morts sous les mots, Sade a déniaisé le langage comme il a défloré la réalité. Impossible après lui de ne plus sentir le sang des hommes et de ne plus entendre le hurlement des femmes quand on parle de morale et de religion. Pire, on comprend avec lui que la cruauté peut désormais aller de pair avec la volupté. Un siècle et demi avant Freud, la sexualité comme origine de toutes choses, et notamment des pensées les plus hautes, bouleverse notre anthropologie d’enfant de choeur. La fureur sexuelle accompagne la fureur morale, sinon la provoque. Avec Sade, non seulement le social ou le pénal deviennent des catégories du cruel mais le cruel devient lui-même une catégorie érotique. « Parce que vous bandez, monsieur le président, vous voudriez qu’on vous parlât tout de suite de roue et de potence ; vous ressemblez beaucoup aux gens de votre robe, dont on prétend que le vit dresse toujours, chaque fois qu’ils condamnent à mort » reproche gentiment Blangis à Curval avant d’aller bras dessus, bras dessous démembrer quelques adolescents.

![sade,annie le brun,juliette]()

Robert François Damiens devant ses juges, Bibliothèque Nationale de France.

Dès lors, c’est la candeur de Joseph Maistre qui croit que l’on peut continuer à parler du supplice sans sadisme, qui apparaîtra monstrueuse. Et c’est en ce sens que sa page à lui sur le bourreau est mille fois plus abjecte que toute l’œuvre de Sade, car sa réjouissance « divine », contrairement à la jouissance du divin marquis, est toute morale, sans malice aucune, sans volonté de subvertir – d’enculer la loi. « Sadisme » inconscient de lui-même, totalement anti-érotique, et qui croit jouir « sainement » des vertus rigoureuses de la justice quand il célèbre le châtiment. Las ! Depuis Sade et avant Freud, et en n’oubliant pas Sacher-Masoch, on ne peut plus punir (ou se faire punir) sans contentement sexuel. La Loi est devenue érotique – donc impossible.

2 – Nombres.

![sade,annie le brun,juliette]()

Salo, Ligne Azur

« Le fait est que si ce livre ébranle tellement,écrit Annie Le Brun à propos des Cent vingt journées de Sodome et citant Georges Bataille, c’est bien parce que, malgré tout, malgré l’aberrante horreur, malgré l’inimaginable horreur représentée là, « cette lecture énerve sensuellement » et là commence l’intolérable. » Intolérable en effet cette liste de perversions sexuelles, qui va des aberrations les plus répugnantes aux meurtres les plus atroces, qui mélange allègrement déviances et crimes, manies et tortures, fantasmagories et passages à l’acte, et qui semble concerner le lecteur lui-même. En bon éducateur, Sade « recommande » à celui-ci de ne pas hésiter à rechercher, entre autres « propositions » abominables, celle qui répond le mieux à son désir, car « il n’y a pas de défaut qui ne trouve un sectateur » :

« Cher lecteur (…) Sans doute, beaucoup de tous les écarts que tu vas voir peints te déplairont, on le sait, mais il s’en trouvera quelques-uns qui t’échaufferont au point de te coûter du foutre, et voilà tout ce qu’il nous faut. Si nous n’avions pas tout dit, tout analysé, comment voudrais-tu que nous eussions pu deviner ce qui te convient ? C’est à toi à le prendre et à laisser le reste ; un autre en fera le temps ; et petit à petit tout aura trouvé sa place. (…) Choisis et laisse le reste, sans déclamer contre ce reste, uniquement parce qu’il n’a pas le talent de te plaire. Songe qu’il plaira à d’autres, et sois philosophe. »

![sade,annie le brun,juliette]()

Salo, mariage pour tous.

Ah la philosophie sadienne… En réalité, le but de Sade est moins de complaire au désir secret de son lecteur que de l’emmener à un en deçà du désir, à ce qu’Annie Le Brun appelle « une sorte de trouble primordial qui anticiperait le désir ou serait la houle fomentant les vagues du désir » et qui n’est rien d’autre qu’ « une perte d’identité érotique.» C’est bien là le paradoxe d’un texte qui se présente comme le plus ordonné et le plus précis possible, qui feint de fixer les plaisirs pour mieux en jouir, qui accumule tous les exemples destinés à étayer ces thèses, qui prétend faire preuve de méthode dans son discours, mais qui au bout du compte fait subir au lecteur le plus extraordinaire nettoyage de cerveau de l’histoire de la « rhétorique ». Si méthode il y a, celle-ci consiste à provoquer par la répétition infinie des orgies et des dissertations l’abrutissement total du lecteur. Piégé entre cent vingt foutreries et six cent supplices, ce dernier doit encore supporter des « raisonnements » censés légitimer la foutrerie et le supplice. Nulle « dialectique » là-dedans. Tout étant négatif chez lui, c’est-à-dire univoque, Sade n’a que faire d’un « travail du négatif », et encore moins d’une argumentation reposant sur l’emploi de la thèse-antithèse-synthèse, celle-ci ne pouvant du tout servir la seule « démonstration » qui vaille, à savoir l’accumulation vertigineuse des « preuves ». Et de fait, à partir de la seconde partie des Cent vingt journées (qui en compte quatre), le rythme des histoires s’accélère au détriment de leur narration. Aux récits les plus détaillés succèdent les énoncés les plus brefs, comme si le texte devait lui-même ne jamais se terminer tout en se resserrant au maximum - comme s’ il fallait aller à l’essentiel à l’infini.

Ce qui se passe alors est que, comme son auteur le précise lui-même au début de la seconde partie, « les chiffres précèdent les récits ». Mieux : les chiffres commencent à faire récit :

« 1. Ne veut dépuceler que de trois ans jusqu’à sept, mais en con. C’est lui qui dépucelle la Champville à l’âge de cinq ans.

2. Il fait attacher une fille de neuf ans en boule et la dépucelle en levrette.

3. Il veut violer une fille de douze à treize ans, et ne la dépucelle que le pistolet sur la gorge.

4. Il veut branler un homme sur le con de la pucelle ; le foutre lui sert de pommade ; il enconne, après, la pucelle tenue par l’homme.

5. Il veut dépuceler trois filles de suite, une au berceau, une à cinq ans, l’autre à sept. »

![sade,annie le brun,juliette]()

Salo, Rising star

Et ainsi de suite pendant cent cinquante et une « histoires » pour la seule seconde partie. Au bout du compte, c’est le texte lui-même qui devient une succession de nombres, et pourrait d’ailleurs s’intituler « nombres ». Nombres de passions, de supplices, de postures, de possibilités de jouir et de périr. Dès lors que le comptage sert de récit, la numérotation sert de personnification. Comme dans la passion quarante-six de la deuxième partie où l’écriture cède la place à l’algorithme :

« Il fait chier une fille A et une autre B ; puis il force B à manger l’étron de A, et A de manger l’étron de B ; ensuite elle chient toutes deux, et il mange leurs deux étrons. »

Ou dans la passion quatre-vingt neuf de la même partie où l’identité interchangeable des filles ajoutée à l’anonymat du libertin (« il ») permet à Sade de donner à son texte une rythmique proprement musicale :

« Quinze filles passent, trois par trois ; une fouette, une le suce, l’autre chie ; puis celle qui a chié fouette, celle qui a sucé chie, et celle qui a fouetté suce. Il les passe ainsi toutes quinze ; il ne voit rien, il n’entend rien, il est dans l’ivresse. C’est une maquerelle qui dirige le tout. Il recommence cette partie six fois la semaine. (Celle-là est charmante à faire, et je vous la recommande. Il faut que ça aille fort vite ; chaque fille doit donner vingt-cinq coups de fouet, et c’est dans l’intervalle de ces vingt-cinq coups que la première suce et la troisième chie. S’il veut que chaque fille donne cinquante coups, il en aura reçu sept cent cinquante, ce qui n’est pas trop.) »

![sade,annie le brun,juliette]()

Salo, lol.

Mathématique. Rythmique. Musique. Et ivresse du lecteur qui lui non plus ne voit et n’entend plus rien. Chaque numéro ajoute son lot de morts et d’aberrations. A la fin, on fait les comptes et c’est le texte lui-même qui devient un calcul :

« Compte du total :

Massacrés avant le 1er mars dans les premières orgies…… 10

Depuis le 1er mars…………………………………………………20

Et ils s’en retournent…………………………………………… 16 personnes

Total ……………………………………………………………… 46 »

![expo sade,orsay,annie le brun,salo,pasolini,melancholia,lars von trier]()

Nymphomaniac, algèbre des "coups".

Ainsi est-on passé progressivement du roman historique à la soustraction - soustraction des vivants, des vertus et des vierges, addition des morts. Même les servantes y sont passées, mais l’on a épargné les cuisinières « à cause de leur talent ». Avec elles, ne restent plus que les libertins et leurs maquerelles. Le reste du château est vide comme la tête du lecteur.

On s’est souvent demandé si l’état provisoire du manuscrit permettait une compréhension réelle du projet de Sade. Pour Annie Le Brun, « il faut considérer Les cent vingt journées de Sodome comme achevées et prendre pour définitive la forme sous laquelle elles nous sont parvenues, comme si l’économie interne du projet avait engendré cette forme qui s’est imposée de façon qu’il devienne impossible de la modifier. » Par ailleurs, passer des lettres aux nombres, puis des nombres aux atomes, n’était-ce pas au fond le projet du marquis ?

![sade,annie le brun,juliette]()

Melancholia, de Lars von Trier en trois gifs.

3 – Atomes.

Car ce sont les atomes les coupables. La matière, dont la vie n’est qu’un pompiérisme selon un mot de Cioran, est le lieu où se nouent toutes les souffrances et toutes les jouissances. C’est en elle qu’a lieu ce « choc des atomes voluptueux » cité par Le Brun et dont chacun de nous n’est qu’une misérable et conflictuelle incarnation. L’histoire n’est qu’une guerre atomique ou individuelle où tous les coups sont permis, ou tous les corps sont démis et où toutes les transcendances sont bannies. Inutile de résister, Dieu n’existe pas, pas plus que notre « liberté ».

« Rien ne naît ; rien ne périt essentiellement, tout n’est qu’action et réaction de la matière, explique Sade par la bouche du Pape dans Juliette, ce sont les flots de la mer qui s’élèvent et s’abaissent dans la masse des eaux ; c’est un mouvement perpétuel qui a été, et qui sera toujours, et dont nous devenons les principaux agents sans nous en douter, en raison de nos vices et de nos vertus. C’est une variation infinie ; mille et mille portions de différentes matières qui paraissent sous toutes sortes de formes, s’anéantissent et se remontent sous d’autres, pour se reperdre et se remonter encore. »

Seule la nature préside à nos tempéraments. Et les horreurs qu’elle nous fait faire ou subir ne sont rien d’autre que des « humeurs » propres à notre métabolisme. Et dans ses Etrennes philosophiques, Sade prévient qu’il est vain de percer le mystère de celui-ci :

« Tu peux analyser les lois de la nature, et ton cœur, ton cœur où elle se grave, est lui-même une énigme dont tu ne peux donner de solution ! Tu peux les définir, ces lois, et tu ne peux pas me dire comment il se fait que de petits vaisseaux trop gonflés renversent à l’instant une tête et fassent dans la même journée un scélérat du plus honnête des hommes. »

Pire, le scélérat est nécessaire au bon fonctionnement de l’ordre des choses :

« Tu veux que l’univers entier soit vertueux, et tu ne sens pas que tout périrait à l’instant s’il n’y avait que des vertus sur la terre ; tu ne veux pas entendre que, puisqu’il faut qu’il y ait des vices, il est aussi injuste à toi de les punir, qu’il le serait de te moquer d’un borgne. »

Le « mal », dont les métaphysiciens font le problème par excellence de l’existence, n’est pas plus problématique qu’un tremblement de terre ou qu’un tsunami - et ses victimes sont équivalentes sur le plan humain, animal, végétal et minéral. Y résister serait prendre le risque de déséquilibrer la nature. Une huître ne vaut pas plus qu’un être humain.

« Je maintiens qu’il faut qu’il y ait des malheureux dans le monde, que la nature le veut, qu’elle l’exige, et que c’est aller contre ses lois en prétendant remettre l’équilibre, si elle a voulu du désordre. (…) L’univers ne subsisterait pas si la ressemblance était exacte dans tous les êtres ; c’est de cette dissemblance que naît l’ordre qui conserve et qui conduit tout»

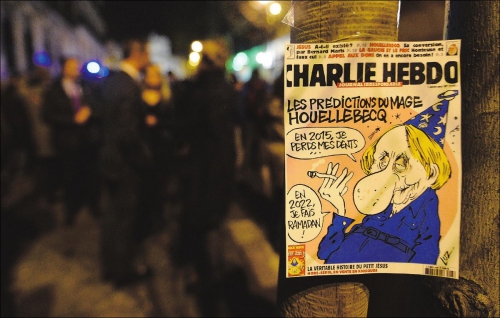

fait encore dire Sade à la Duclos dans Les cent vingt journées. On pourrait multiplier à l’infini ces déclarations « écologiques » tant elles constituent le premier credo du Marquis : la Cause Première contient en elle toutes les destructions possibles. Des auteurs aussi différents que Schopenhauer, James Cowper Powys… ou Michel Houellebecq disent ce genre de choses. On se rappelle comment ce dernier (pourtant hostile à Sade) faisait son entrée en littérature aux premières lignes de Rester vivant :

« Le monde est une souffrance déployée. A son origine, il y a un nœud de souffrance. Toute existence est une expansion, et un écrasement. Toutes les choses souffrent, jusqu’à ce qu’elles soient. Le néant vibre de douleur, jusqu’à parvenir à l’être : dans un abject paroxysme. »

![sade,annie le brun,juliette]()

Sauf que pour Sade, cet « abject paroxysme » n’est en rien un prétexte pour se plaindre. Au contraire, soyons abjects et paroxystiques. Soyons naturels et nihilistes. Ecrasons tous ceux qui ne sont pas assez forts pour jouir de l’univers et obéissons sans faillir à cet univers qui nous donne l’exemple. La seule chose dont nous pourrions nous plaindre est que nous n’arriverons jamais à l’égaler dans sa capacité de destruction.

« Combien de fois, sacredieu, n’ai-je pas désiré, regrette Curval, qu’on pût attaquer le soleil, en priver l’univers, ou s’en servir pour embraser le monde ? Ce serait des crimes cela, et non pas les petits écarts où nous nous livrons, qui se bornent à métamorphoser au bout de l’an une douzaine de créatures en mottes de terre. »

Fort de ce qu’Annie Le Brun appelle cette « conscience physique de l’infini. », Sade peut laisser libre cours à la puissance démoniaque, ou plutôt matérialiste, de son instinct de mort. Tant pis s’il en oublie l’instinct de vie tout aussi propre à la nature. C’est là évidemment sa grande faiblesse philosophique. Tout à sa subversion totalitaire, il ne veut surtout pas voir que la nature est encline autant à la férocité qu’à la charité. Car il a beau dire, beau faire, il est bien obligé de se rendre compte que les hommes ne se corrigent jamais entièrement de leur dévotion, et qu’ils ne renoncent pas à mettre leur espoir en Dieu – « le seul tort que je ne puisse pardonner à l’homme »écrit-il rageusement un peu partout. L’erreur en revient à son athéisme total incapable de saisir l’instinct vertical de l’humanité. Même si Dieu est une chimère, c’est un fait que les hommes se sont structurés à partir de cette chimère - et qu’un homme sans Dieu serait précisément… inhumain. Il peut bien s’acharner à dire, par exemple, par la bouche du moribond dans le célèbre Dialogue entre un prêtre et un moribond qu’ « il est parfaitement impossible de croire ce que l’on ne comprend pas », il sera toujours dépassé par Pascal qui lui répondra que « tout ce qui est incompréhensible ne laisse pas d’être. » Comme Marx plus tard, et comme du reste tous les athées, il bute sur le besoin spirituel (et incompréhensible) de l’humanité. Et il est obligé d’admettre, même en fulminant, que l’on peut faire endurer les pires supplices à quelqu’un sans pour autant lui arracher sa foi - comme c’est le cas de la petite Adélaïde, dernière victime de la troisième partie des Cent vingt journées :

« Ce même soir, Zéphire est livré pour le cul, et Adélaïde est condamnée à une rude fustigation, après laquelle on la brûlera avec un fer chaud, tout auprès de l’intérieur du vagin, sous les aisselles, et un peu grésillée sous chaque téton. Elle endure tout cela en héroïne et en invoquant Dieu, ce qui irrite davantage ses bourreaux. » (c’est nous qui soulignons.)

Ainsi, l’on pourra dire avec Annie Le Brun, et contre elle, que si le château de Silling est « le premier, sinon le seul monument athée », il en est aussi le monument répulsif. Paradoxe ultime d’une pensée qui à force de tirer les conséquences maximales de l’athéisme finit par en détourner Car si un monde sans Dieu ne peut être que celui de Sodome et de ses supplices, alors, il faut en revenir à Dieu, et s’Il n’existe pas, l’inventer. C’est ce que feront tous les contemporains de Sade en refusant d’aller jusqu’au bout de leur athéisme et en se réfugiant dans un déisme diffus (Voltaire) ou un matérialisme tout aimable (Diderot), en attendant l’Etre Suprême de la Révolution. Tant pis, ou plutôt tant mieux pour la superstition si c’est elle qui permet aux hommes d’être au mieux avec la vie – car les hommes, hélas pour Sade, préfèreront toujours l’illusion vitale à la vérité mortifère. Et notre cher Marquis de se retrouver alors dans le rôle du repoussoir nécessaire de l’athéisme. Diable ? Sade serait-il l’auteur le plus secrètement subventionné par le Vatican ?

![sade,annie le brun,juliette]()

A SUIVRE

Tŕès petit film français honnête et bien joué. Et je crois même que je m'en souviendrai longtemps.

Tŕès petit film français honnête et bien joué. Et je crois même que je m'en souviendrai longtemps.