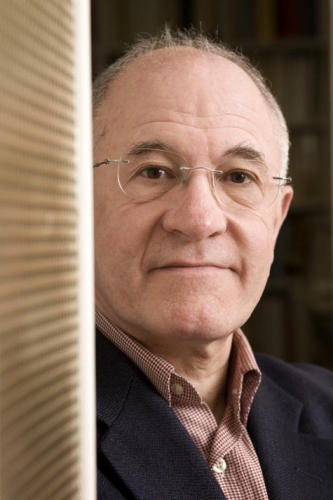

Simon Leys (1935 - 2014)

A Richard de Sèze, vicomte de Puypeu,

cette petite promenade à travers trois livres de Simon Leys et en écho

aux éternels "Trente-trois délices de Jin Shingtan" :

L'ange et le cachalot,

Le bonheur des petits poissons,

Le studio de l'inutilité.

![simon leys,l’ange et le cachalot,le bonheur des petits poissons,le studio de l’inutilité]()

La Nartelle, La Canasta, Sainte-Maxime, bientôt.

1 – Classique.

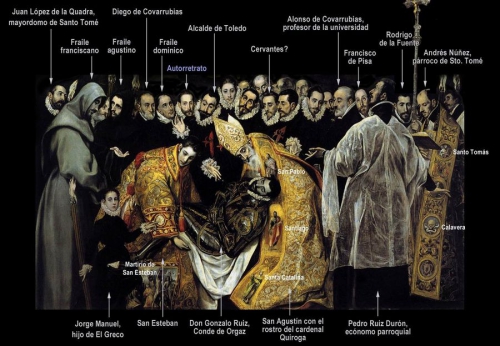

Plus on lit un classique, plus on le rend meilleur. Shakespeare est plus riche aujourd’hui que hier – car Coleridge et Bradley sont passés par là. Cervantès a été enrichi par Unamuno. Et la Bible est chaque jour, chaque siècle, chaque millénaire, plus splendide. Les grands lecteurs, comme Borgès, sont toujours les seconds auteurs :"chaque fois que je cite Shakespeare, je l'améliore", disait celui-ci. Le temps fait partie intégrante de l'oeuvre. La littérature est une affaire de transmission, d’interprétation et de traduction - une affaire catholique, en somme. Ah, quel délice !

![simon leys,l’ange et le cachalot,le bonheur des petits poissons,le studio de l’inutilité]()

Bible de 1500 ans, trouvée en Turquie et non brûlée par les "mythistes"

2 – Oreille.

L’unité des Evangiles existe par le style des évangélistes. C’est par eux que le style unique du Galiléen, « ce je hors pair »,éclate à chaque verset. Encore faut-il savoir lire. Ce que ne savent pas toujours faire les savants et jamais les « mythistes » comme Charles Guignebert dont Julien Gracq se moque. Contre ces révisionnistes aveugles et sourds, « il se trouvera toujours, à défaut de croyants et à défauts de savants, un dernier carré d’écrivains et d’artistes pour défendre, selon le seul verdict de l’oreille, et « globalement », comme dirait M. Marchais, l’authenticité des logia. » L’œil écoute, l’oreille voit et l’âme se révèle dans sa capacité de lire et d’être lue. Mieux que le spécialiste, l'écrivain sent, sait et sauve. Ah, quel délice !

![simon leys,l’ange et le cachalot,le bonheur des petits poissons,le studio de l’inutilité]()

Visage de Christ par Rembrandt. Très, très beau.

3 – Vérité romanesque I.

Si tant de scientifiques confirment si souvent qu’ils savent tout mais ne comprennent rien, c’est parce qu’ils n’ont pas d’imagination. Ils ne lisent pas de roman. Ils n’ont aucune conscience du réel auquel seule l’imagination permet d’accéder. Or, la littérature est la science de l’homme, disait Mauriac. Le poète australien, Leslie Murray, ne dit rien autre quand il écrit que « pour penser clairement en termes humains, il faut d’abord qu’on soit poussé par un poème. » Et Lévinas au début d’Ethique et infini aussi : la peur ou la haine du romanesque est une peur ou une haine de l’humain. La littérature n’est pas une information mais une modalité de notre être. C’est dans les grands livres que l’on prend conscience de la vie et que l'on accède à la connaissance du monde. Ah, quel délice !

![simon leys,l’ange et le cachalot,le bonheur des petits poissons,le studio de l’inutilité]()

Henry Lamb (1883-1960) - The Artist's Wife. Très, très belle.

4 – Rite.

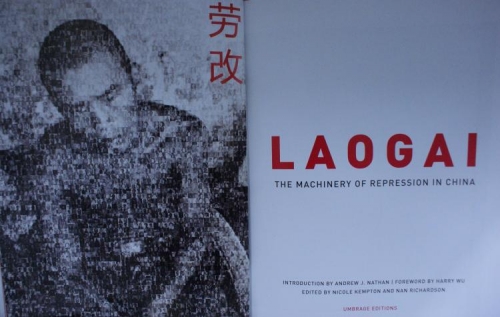

Confucius se méfiait des lois qui incitent toujours les gens à la ruse et excitent leurs pires instincts (et Sade montrera plus tard que les sadiques sont avant tout des juges, dont certains foutent dans leur robe en prononçant une sentence). Alors, les lois sont certainement nécessaires à la civilisation mais ce ne sont pas par elles que passe la civilisation. La civilisation passe par le rite. Celui du thé, par exemple. Rites et musique – voilà ce qui fait la noblesse d’une cité et d’un individu. Et tant que l'élite intellectuelle ne faillit pas, le peuple est heureux. « Jusqu’à l’époque moderne, [le système confucéen] fut certainement le système de gouvernement le plus ouvert, équitable, souple et efficace qu’ait connu l’histoire de l’humanité. » Ah, quel délice (c’était) ! La culture était une forme d'éthique. "Un homme éduqué, même sans fortune et sans pouvoir, jouissait malgré tout d'une forme de respect qui était refusée aux riches et aux puissants." Depuis, il y eut la Révolution culturelle. La "rééducation" anti-confucéenne. Et ce fut le supplice pour tous.

![simon leys,l’ange et le cachalot,le bonheur des petits poissons,le studio de l’inutilité,sainte-maxime,la nartelle,la madrague]()

Lipton in China.

(Pour les théïomanes, ce site)

5 – Racisme.

Il ne suffit pas d’être antiraciste pour combattre le raciste. D’autant que le raciste constate parfois des choses justes, par exemple que le chinois est une langue rudimentaire qui n’a jamais changé, ce qui, ajoute ce grand sinologue de Leys, est la vérité absolue. Là où le raciste se trompe, c’est dans le jugement négatif qu’il porte sur cet archaïsme – car cet archaïsme fait précisément partie du génie chinois. Si le raciste n’était pas bouffé par ses préjugés, il serait le meilleur des anthropologues. Mais hélas, il juge mal ce qu'il comprend bien.

Au contraire de ce qui se passait en Chine, la technologie occidentale n’a fonctionné qu’en ruptures, fractures et révolutions, passant son temps à détruire et à sacrifier le passé – à se séparer constamment de l’univers naturel. « La civilisation chinoise, en revanche, s’est traditionnellement efforcée de maintenir son union primordiale avec la nature ; mais le prix de cette communion ininterrompue de l’homme avec le monde fut une réduction de sa capacité de le contrôler. Pour compenser cette carence fondamentale, les Chinois se sont ingéniés à multiplier les recettes pratiques d’adaptation au réel – l’astucieux bricolage du quotidien -, d’où cette subtilité et cette richesse d’invention qu’avait admirées Boswell [l’humaniste] mais qui ne peut donner le change à Johnson [le raciste] » Aucune confusion des langues chez eux, aucune séparation entre les hommes, aucune rupture avec l'unité primordiale. Les relations se sont certes compliquées mais toujours sur fond d’archaïsme et sans jamais se fracturer comme chez nous. En vérité, la Chine a su, mieux que nous, évité Babel. Ah, quel délice !

![simon leys,l’ange et le cachalot,le bonheur des petits poissons,le studio de l’inutilité]()

Joseph Arthur de Gobineau, essayiste célèbre qui inspirera Adolf Hitler et Claude Lévy-Strauss.

6 – Balzac.

Balzac n’est-il pas meilleur en traduction qu’en français ? C’est qu’en langue étrangère, tous ses défauts (« idées biscornues, métaphores boiteuses, clichés pesants, manifestations diverses de naïveté et de mauvais goût (…) opinions d’une saisissante absurdité », et selon leys le conduisant aux limites « du déséquilibre mental ») n’apparaissent plus et il peut enfin apparaître comme « le-plus-grand-romancier-français-de-tous-les-temps. » Balzac est-il devenu romancier parce que sa mère ne l’aimait pas ou l’aimait sadiquement ? Le romancier n’est-il pas celui qui se venge de la vie et de ceux qui la lui ont infligée ? Le petit Balzac mis à l’internat par une mère cruelle,« bombardé de punitions », « abruti de chagrin et de terreur », toucha le sel de la vie qui est toujours le sel dans la plaie. Il décida de raconter cette plaie, la comédie humaine, la torture du vivre qui relève toujours de la mauvaise mère. Aucun romancier digne de ce nom n'a pas mal à sa mère. C'est pourquoi les normaux, les heureux, les sérieux n’ont rien à foutre de la littérature. Eux préfèrent la vie telle quelle, la vie qui leur réussit si bien et dans laquelle leur enfance s'est perdue. Peut-être un cliché ce que nous disons là, mais quel délice !

(Non, la difficulté de l’écrivain, c’est de se mettre au travail. Baudelaire s’en plaignait à sa mère, et se demandait comment Balzac, cet homme si « maladroit, niais et BETE » avait pu s’y mettre et cela depuis toujours. La procrastination – ah, quel supplice !)

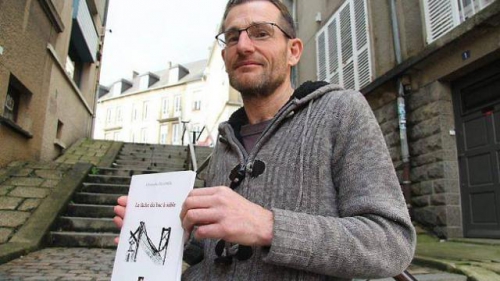

![simon leys,l’ange et le cachalot,le bonheur des petits poissons,le studio de l’inutilité]()

Vendéen facho.

7 – Jouissance.

Il n’y a que les méchants connards pour croire que les écrivains sont ce qu’ils écrivent. Les autres savent que le pamphlétaire fougueux est en réalité un homme timide, le chantre de la volupté brûlante un eunuque, l’aventurier un pantouflard, l’esthète un type qui boit du Tavel dans des verres en plastoc. Et il n’y a rien d’étonnant à cela, le besoin de créer correspond d’abord à un manque - et c’est pourquoi les écrivains sans carence sont toujours suspects. On s’est souvent demandé comment Simenon, petit boutiquier belge sans culture ni idées avait pu brosser une telle comédie humaine (comme Shakespeare, tiens !). Mais parce qu’il avait de l’imagination, pardi, c’est-à-dire de l’intuition, de la conscience (la conscience de ce qui est), de l’a priori réaliste – et peut-être un peu de grâce, à la Mozart. En définitive, tout ce qui fait décoller de soi, tout ce qui fait dire, à l’instar de Bernanos un jour à propos de son Journal d’un curé de campagne : « j’aime ce livre comme s’il n’était pas de moi ». C’est la carence qui fait la création, c’est le peine-à-jouir qui connaît le mieux la jouissance, c’est le vide qui permet le plein. Ah, quel délice !

![simon leys,l’ange et le cachalot,le bonheur des petits poissons,le studio de l’inutilité]()

Federico mio.

8 – Mauvais écrivain I.

« L’œuvre de Malraux relève de la Compagnie internationale des Grands Clichés » (Nabokov). « Malraux a du style – mais ce n’est pas le bon » (Sartre). Malraux qui déclarait ne pas perdre du temps à discuter avec les imbéciles et qui de fait ne fut un grand romancier, la connaissance de la vie passant d’abord et avant tout par les imbéciles. Malraux qui ne dit qu’une seule chose valable dans sa vie, à savoir « qu’il n’y a pas de grandes personnes ». A part ça, tout est nul en lui. Ne dire presque que du mal de Malraux, ah, quel délice !

![simon leys,l’ange et le cachalot,le bonheur des petits poissons,le studio de l’inutilité]()

Le plus mauvais des mauvais (dont Basile de Koch fit naguère un savoureux portrait à lire ici.)

9 – Ecrivain monstrueux.

A un vieux pote qui lui demandait comment il pouvait concilier son catholicisme et son caractère impossible, faisant de lui un être irascible, ivrogne, glouton, arrogant, féroce, tout bonnement invivable, souffrant de « démoralisation morbide », Evelyn Waugh répondait : « vous n’avez pas idée combien je serais plus affreux encore si je n’étais pas catholique. Sans aide surnaturelle, je serais à peine un être humain. » Ah, quel délice !

![simon leys,l’ange et le cachalot,le bonheur des petits poissons,le studio de l’inutilité]()

Evelyn Waugh, par Henry Lamb. Air pas commode, en effet.

10 – Traducteur.

Il y a les écrivains pour qui le langage est un problème (Flaubert le premier, Joyce, Faulkner) et il y a les écrivains pour lequel il ne l’est pas (Tolstoï, Dostoïevski, Simenon). L'enjeu est simple : soit "window" n’a rien à voir avec "fenêtre" (position puriste et autiste), soit elle a à voir (position organique et divine). Et c’est pourquoi Baudelaire, Coindreau, Vialatte, qui ont compris Poe, Faulkner et Kafka, sont grands. Pouvoir traduire, pouvoir comprendre, pouvoir lire. Ah, quel délice !

![simon leys,l’ange et le cachalot,le bonheur des petits poissons,le studio de l’inutilité]()

Maurice-Edgar Coindreau, respect.

11 – Héroïsme importun.

L’honneur du perdant, du condamné, du vaincu, c’est de se taire. Celui qui ne s’arrête jamais, qui la ramène toujours, qui montre le poing encore et encore, au risque de toucher terre une nouvelle fois (un peu comme le chevalier matamore de Sacré Graal qui finit sans bras ni jambes mais qui continue à pérorer), est bien misérable. Le tribunal vous a puni ? Acceptez notre punition et retirez-vous. Vous venez de perdre votre combat ? Reconnaissez votre défaite et taisez-vous. Plus vous vous débattrez, plus on vous écrasera. Rappelez-vous la leçon de Robert Louis Stevenson au révérend Dr Hyde de Honolulu à propos du père Damien. Pas d'entêtement infantile. Pas d'héroïsme importun. "Quand nous avons échoué, monsieur, et qu'un autre a réussi, quand nous sommes restés spectateurs tandis qu'un autre s'engageait, quand nous restons assis et que nous prenons de l'embonpoint dans nos charmantes résidences, tandis qu'un simple paysan mal dégrossi se lance dans le combat sous les yeux de Dieu, et secourt les affligés, et console les mourants, et est lui-même frappé à son tour, et meurt au champ d'honneur, la bataille ne peut être livrée à nouveau, comme votre misérable irritation le suggérait. (...) L'honneur des gens inertes : c'était tout ce qu'il vous reste."Alors, gardez-vous de ramener votre fraise. On pourrait vous faire encore plus mal. Il n'est pas seyant au vaincu de croire qu'il a encore une chance de vaincre. "Quand deux galants se disputent les faveurs d'une dame, si l'un réussit tandis que l'autre est évincé, mais que (comme il arrive parfois) des faits qui pourraient porter préjudice à la réputation du rival heureux parviennent à la connaissance du perdant, tous les honnêtes gens considèrent que ce dernier est virtuellement obligé de garder le silence." Le jaloux peut avoir raison. Il n'en reste pas moins que sa jalousie apparaîtra toujours pire que les raisons qu'il rapporte contre son rival. "Même si votre histoire était mille fois vraie, ne voyez-vous pas que, quand vous osez la répéter, vous montrez un million de fois que vous êtes vous-même un vil..." Arrêtez les frais. Détendez-vous. Et prenez un peu de délice à la littérature.

![simon leys,l’ange et le cachalot,le bonheur des petits poissons,le studio de l’inutilité]()

Jusqu'au boutiste un peu diminué (cliquer)

12 – Barbe-Frisée.

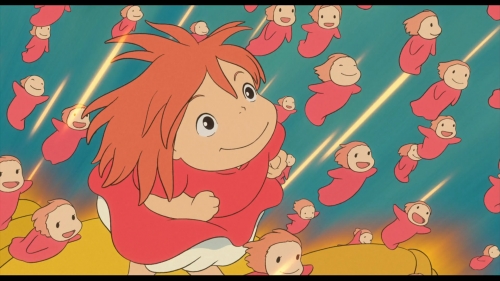

Lire et relire les trente-trois délices de Jin Shengtan – surtout les un, deux, trois, cinq, onze, dix-sept, dix-huit, vingt-deux, vingt-six, vingt-huit et trente-trois :« Relire les Aventure de Barbe-Frisée. Ah, quel délice ! ». Ou celles de Harry Potter, de Tintin, de Chihiro et Haku. Relire ce que "nul lettré orthodoxe n'oserait jamais avouer" par peur de se faire snober par ses pairs. Alors que relire ce qui nous a émerveillés (et donc structurés) enfants, et le dire, ne pas avoir peur de le dire, ah oui, quel délice !

![simon leys,l’ange et le cachalot,le bonheur des petits poissons,le studio de l’inutilité]()

Haku et Chihiro dans Le Voyage de Chihiro. Super émouvant.

13 - Intuition.

Bonheur des petits poissons qui frétillent dans l’eau et que remarque celui qui les voit du haut du pont. Bonheur de sentir les choses et de pressentir les êtres du haut du pont. Bonheur de savoir mieux que le savant - qui, lui, a toujours besoin de "vérifier", tant il ne sent rien par lui-même. Bonheur de sentir que la Vérité n’est pas un résultat de la réflexion mais, comme le disait Hannah Arendt, son point de départ. Bonheur de l’intuition anti-idéologique. René Guénon ne disait pas autre chose : l'intuition fut toujours supérieure à la raison. Tout ce que je sais du monde à 43 ans, je le savais déjà à 13 ans - avec sans doute, aujourd'hui, plus de grâce. Ah, quel délice !

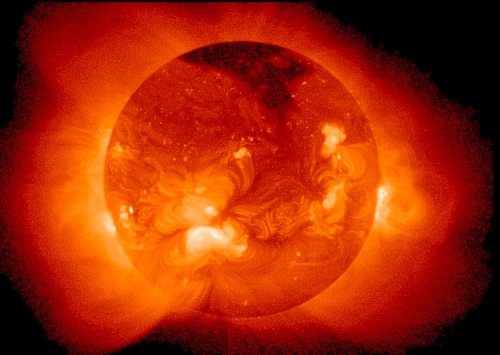

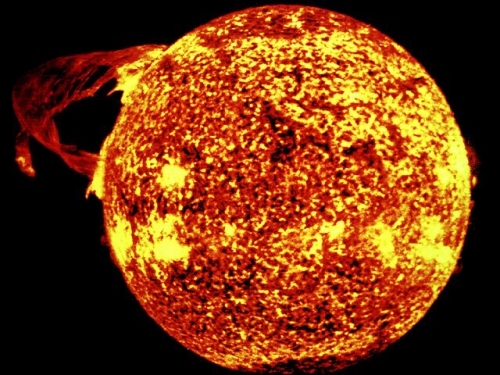

![simon leys,l’ange et le cachalot,le bonheur des petits poissons,le studio de l’inutilité]()

Version enfantine de la pensée de Tchouang-Tseu (Ponyo sur la falaise, super émouvant aussi.)

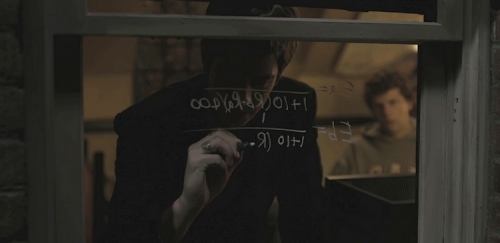

13 – Matisse.

« Tout doit être travaillé à l’envers et finir avant même que l’on ait commencé », disait Matisse. Peindre « comme le faucon qui fond sur un lièvre », disait un peintre chinois. Quand des géants se rencontrent dans l’esprit d’un lecteur, ah, quel délice !

![simon leys,l’ange et le cachalot,le bonheur des petits poissons,le studio de l’inutilité]()

Matisse, Le chat aux poissons rouges.

14 – Consciences délicates.

En plus d'être végétarien, Hitler disait que « le tabac est pour l’homme un poison des plus dangereux ». Eichmann, quelques jours avant son exécution, se mit à lire Lolita de Nabokov mais après quelques pages décréta que c’était « répugnant ». Consciences délicates que celles qui ne peuvent rien supporter d'impur. Alors que « les cigarettes sont sublimes », que la littérature est ce qui nous apprend la vie, et que la côte de boeuf à la sauce béarnaise prouve que nous aimons le sang, mais celui du coeur. Ah, quel délice !

![simon leys,l’ange et le cachalot,le bonheur des petits poissons,le studio de l’inutilité]()

Lolita, film pédophile d'un juif du Bronx (dont on admirera quand même le sens du cadre, avec la bonne femme qui regarde derrière le cou de Sue.)

15 – Jargonneurs.

Dire du mal des « brutes spécialisées » que sont si souvent les universitaires, et notamment de François Jullien, dont l’autorité apparente ne provient que de l’opacité de son jargon, ah, quel délice !

![simon leys,l’ange et le cachalot,le bonheur des petits poissons,le studio de l’inutilité]()

"Le savoir pour tous", pièce homophobe et antiféministe écrite par un réac du 17 ème siècle.

16 – Fausse route.

"Racisme et sexisme sont une lèpre de l'âme et doivent être combattus sans merci, mais la lutte contre le langage raciste et sexiste se trompe le plus souvent de cible : ainsi, cette revue américaine qui - dans la meilleure des intentions - interdisait à un de ses auteurs de faire référence au Nègre de Narcisse, ou encore ces journaux français, non moins vertueux, qui croient seconder la juste cause des femmes en imprimant monstruosités telles que "auteures" ou "écrivaine"....." En vérité, les mots sont innocents. Mon cul est rond comme une pomme. Et les antiracistes sont des enfoirés. Ah, quel délice !

![simon leys,l’ange et le cachalot,le bonheur des petits poissons,le studio de l’inutilité]()

lol.

17 – Force des philistins.

« La beauté appelle la catastrophe aussi sûrement que les clochers attirent la foudre. » Tel ce voisin de campagne de Paul Claudel qui abat un orme séculaire parce qu’il « donnait de l’ombre et qu’il était infesté de rossignols ». Ah, quelle misère ! Ou ces habitués du bar en plein désarroi parce que la radio qui déverse la panade auditive habituelle délivre soudainement les premières mesures du Quintette avec clarinette de Mozart et fait que l’un d’eux, reprenant virilement ses non-esprits change illico de canal pour revenir à au bruit habituel. « A ce moment, je fus frappé d’une évidence qui ne m’a plus quitté depuis : les vrais philistins ne sont pas des gens incapables de reconnaître la beauté – ils ne la reconnaissent que trop bien, ils la détectent instantanément, et avec un flair aussi infaillible que celui de l’esthète le plus subtil, mais c’est pour pouvoir fondre immédiatement dessus de façon à l’étouffer avant qu’elle ait pu prendre pied dans leur universel empire de la laideur. Car l’ignorance, l’obscurantisme, le mauvais goût, ou la stupidité ne résultent pas de simples carences, ce sont autant de forces actives, qui s’affirment furieusement à chaque occasion, et ne tolèrent aucune dérogation à leur tyrannie. » Faire l’expérience de l’humanité la moins noble, pour un homme sensible, quel supplice - mais quel délice de l’écrire !

![simon leys,l’ange et le cachalot,le bonheur des petits poissons,le studio de l’inutilité]()

Kamini, La bagarre (attention, chef-d'oeuvre à cliquer)

18 – Goût.

Vulgarité d’en bas (le mauvais goût.) Vulgarité d’en haut (le bon goût). Si le mauvais goût mène au crime, selon le mot de Stendhal, le bon goût mène au salon de madame Verdurin. Vulgarité des lettreux qui croient en leur « héroïsme » et le montrent à tout bout de champ comme Hemingway ou Malraux, ces tartarins de la littérature que Jean Hatzfeld appelle cruellement les « mickey ». Vulgarité des critiques qui croient que Conrad écrit des romans héroïques alors qu’il écrit précisément sur le manque d’héroïsme et la folie qui s’y substitue. Savoir lire Lord Jim ET Le côté de Guermantès. Comprendre l’axiome de Valéry que « toute personne est moindre que ce qu’elle a fait de plus beau. » Comprendre, encore une fois, que l'oeuvre est plus grande que l'homme. Comprendre, au contraire des gens seulement honnêtes et toujours quelque peu obtus, que la duplicité, l'équivocité, l'ondoyance, est au coeur de tout un chacun - sauf peut-être des cons, toujours intègres. Ah, quel délice !

![simon leys,l’ange et le cachalot,le bonheur des petits poissons,le studio de l’inutilité]()

Nazi pas forcément méchant.

19 – Poil dans la main.

« J’écris quand ça me vient et j’ai toujours peu que ça ne vienne pas », disait le rassurant Jules Renard. Conrad et Baudelaire disaient aussi ce genre de chose. Ne plus se sentir seul dans sa paresse et sa brêle attitude. Ah, quel délice !

![simon leys,l’ange et le cachalot,le bonheur des petits poissons,le studio de l’inutilité]()

Diariste forcément méchant.

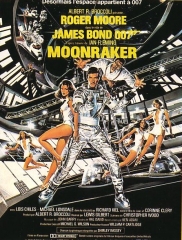

20 – Cinéma I.

Savoir que Jean-Paul Sartre passa à côté de Citizen Kane (dont il disait sans rire qu'il était "l'antithèse du cinéma" parce que le cinéma devait être, pour lui, Sartre, "un art du présent" et que Welles avait fait là un film au passé) et que Julien Green adorait les films de James Bond, ce qui est une nouvelle raison de mépriser le premier et d'estimer le second, ah, quel délice !

![simon leys,l’ange et le cachalot,le bonheur des petits poissons,le studio de l’inutilité,sainte-maxime,la nartelle,la madrague]()

![simon leys,l’ange et le cachalot,le bonheur des petits poissons,le studio de l’inutilité]()

Julien Green parlant de son roman Moïnraker.

21 – Cinéma II

« Les seuls acteurs noirs qui apparaissaient dans les films américains de cette époque étaient invariablement confinés dans de minuscules rôles de figurants muets : un portier d’hôtel, un cireur de bottes, une cuisinière de grande maison, un porteur de gare, etc. Mais c’était sur eux que se concentrait tout l’intérêt passionné de l’assistance. Aux yeux de celle-ci, ils devenaient les vrais héros du film : et d’ailleurs, la rareté même de leurs apparitions ne faisait que confirmer cette importance occulte et centrale des rôles que leur prêtait l’inspiration collective des spectateurs. Leurs entrées en scène, exceptionnelles et inopinées, étaient chaque fois saluées d’une énorme ovation et toujours précédées d’une intense attente. Quelquefois, il arrivait que le figurant noir disparût définitivement après ne s’être manifesté qu’une seule fois – n’importe ! il n’en devenait que plus libre de poursuivre ses fabuleuses aventures dans cet autre film, invisible et superbe, dont l’écran ne montrait que le misérable envers. » Ah, quel délice !

![simon leys,l’ange et le cachalot,le bonheur des petits poissons,le studio de l’inutilité]()

Personnage de noir secondaire qui va mourir dans la séquence suivante mais qui permettra quand même aux gentils blancs de s'en sortir.

22 – Eloge de la paresse.

L’empire protestant a tout foutu par terre, et par-dessus tout la divine valeur de l’inactivité. Avec les Anglo-saxons, le travail est devenu la valeur numéro un (alors qu’elle était le signe de l’esclavage dans l’Antiquité). On se tue au travail et on en est fier. Et puis, quand on est à la retraite, soit on déprime de ne plus bosser, soit on bosse encore plus. Ainsi, ces amis du couple Leys qui se sont imposés un emploi du temps encore plus serré que lorsqu’ils pointaient au bureau.

"L'autre jour, nous sommes allés rendre visite à de vieux voisins qui, ayant récemment pris leur retraite, se sont installés à la mer. Comme je les complimentais sur les loisirs illimités dont ils devaient maintenant jouir, ils me répondirent sur un ton quelque peu défensif que, dans leur nouvelle situation, ils se trouvaient en fait beaucoup plus occupés qu'au temps de leur vie professionnelle. Maintenant, nous expliquèrent-ils avec fierté, ils avaient tellement d'activités et d'obligations, qu'il leur avait fallu établir un strict emploi du temps. Et, effectivement, l'horaire de la semaine était affiché dans la cuisine, sur la porte du frigo : on y lisait les heures respectivement allouées aux classes de yoga, au groupe de randonnées, au bowling, au club culinaire et gastronomique, au bingo, au golf, aux activités d'artisanat artistique (dans ce dernier domaine, les assiettes peintes qui décoraient leurs murs faisaient regretter que la maîtresse de maison n'eût pas opté plutôt pour une judicieuse inactivité)."

Ces gens qui ne savent ni contempler ni se suspendre, qui ne savent que grogner quand ils n’ont rien à faire – alors que le rien-à-faire est le luxe par excellence. « Je ne puis réprimer un frisson quand je les vois qui gâchent leur vacances conquises à grand effort, en faisant quelque chose », notait Chesterton. « Je ne fais remarquablement rien », disait Houellebecq après son Goncourt. Ah, quel délice !

![simon leys,l’ange et le cachalot,le bonheur des petits poissons,le studio de l’inutilité]()

Moi, du point de vue de mon père.

23 – Vérité romanesque II.

« Et surtout, ne l’oubliez pas, lisez beaucoup de romans », recommandait le vieux professeur de philosophie à ses élèves dont Pierre Rickmans était. Lire des romans pour approfondir la vie – ce qui répugnent aux gens sérieux qui n’en voient pas l’intérêt. Ou alors ces derniers lisent des livres d’histoire, des documents, des témoignages « vrais » qui leur semble exprimer le réel mieux que ne pourrait le faire un Balzac ou un Faulkner. C’est qu’ils ne veulent surtout pas être rattrapés par le réel, y sombrer corps et âme. Ils veulent se préserver, ne surtout pas comprendre. Ils se méfient de ce qui pourrait les dévier de leurs affaires courantes. Et surtout ils ne veulent pas trop se reconnaître dans le rôle des salauds. Car les hommes d’action sont toujours les salauds. Ah, quel supplice pour eux que la littérature, c’est-à-dire la science de l’homme, qui les épingle dans leur vacuité affairée ! Et quel délice pour nous, les littéraires, les vrais scientifiques, d'assister à leurs aventures burlesques, parfois tragiques.

![simon leys,l’ange et le cachalot,le bonheur des petits poissons,le studio de l’inutilité]()

"Moi, si j'étais une femme", et comme aurait dit le prince de Ligne (voir un peu plus bas) : Ramon Casas y Carbo - Après le bal, 1895)

24 – Justice et vérité.

« On peut hésiter sur ce qui est juste, pas sur ce qui est vrai », disait le maréchal Lyautey lors de l’Affaire Dreyfus. On peut aussi se demander comme Pilate ce qu’est la vérité, alors qu’elle est sous notre nez, et abandonner Jésus à la foule pour qu’on le crucifie. Aucun délice à cela, même paradoxal.

![simon leys,l’ange et le cachalot,le bonheur des petits poissons,le studio de l’inutilité,sainte-maxime,la nartelle,la madrague]()

Le Christ devant Pilate, Mihaly von Munkacsy (Musée d'Hors c'est)

24 bis- Amis et maîtres.

« Mes amis devenaient mes maîtres, et mes maîtres, des amis ». Mes icônes devenaient mes camarades, et mes camarades, des icônes. Ah, quel délice, Fanoutza !

![simon leys,l’ange et le cachalot,le bonheur des petits poissons,le studio de l’inutilité,sainte-maxime,la nartelle,la madrague]()

Voilà, maintenant, comme je te laisse partir

Je t'octroie ce simple héritage :

- Va-t-en, te dis-je, et tout sera ainsi :

Sans savoir tu bâtiras maison

Sur mon souvenir ; tu bâtiras une ville

Sur mes paroles. - J'habiterai dedans.

Même tes enfants auront ma ressemblance

Sinon tu ne les aimeras point

- Va, je te dis, quand nous serons vieux

Soyons amis.

25 – Michaux.

Etre artiste, c’est ne pas craindre ses carences, ses frustrations, sa lâcheté sociale, sa vulnérabilité (que vos ennemis utiliseront contre vous) et parfois même ses vices. « Toujours garder en réserve de l’inadaptation. » En matière d’art et de réflexion, tout ce qui ne tourne pas à la manie, à la masturbation mentale, relève d’un esprit superficiel. La scatologie est une philologie. Le fétichisme, une cristallisation. Et la branlette, une prière. Ah, quel délice !

![simon leys,l’ange et le cachalot,le bonheur des petits poissons,le studio de l’inutilité]()

Une perversion qui me manque....

26 – Chesterton I.

L’idée centrale de la théologie chestertonienne est que contrairement à « l’ancienne croyance platonicienne selon laquelle c’est l’univers matériel qui serait mauvais et l’univers spirituel qui serait bon ». En fait, rien de mauvais en soi dans ce bas monde. Seul l’usage de celles-ci. Seule une croyance spirituelle peut le faire croire. Et c’est pourquoi « le diable est incapable de rendre aucune chose mauvaise – les choses demeurent telles qu’elles ont été créées le premier jour. L’œuvre du Ciel est matérielle – la création du monde matériel. L’ŒUVRE DE L’ENFER EST ENTIEREMENT SPIRITUELLE. » Quincy à boire, cerises à croquer, mains des femmes à baiser. La matière est l’œuvre de Dieu. Ah, quel délice !

![simon leys,l’ange et le cachalot,le bonheur des petits poissons,le studio de l’inutilité]()

... que j'aimerais bien essayer avec elle (Bethsabée, par Rubens)

27 – Chesterton II.

A propos de Chesterton. Preuve du péché originel et de l’innocence perdue de l’homme mais aussi de sa liberté à résister au péché. Une sublime histoire du maître anglais : « Si vous vouliez dissuader quelqu’un de boire son dixième whisky, vous pourriez fort bien lui donner une cordiale bourrade en lui disant : - allons, courage, soyez un homme ! Mais en revanche, pour dissuader un crocodile de manger un dixième explorateur, personne ne songerait à lui donner une cordiale bourrade en lui disant : - allons, courage, soyez un crocodile ! » Ah, Chesterton, quel délice ! Allez, encore celle-ci : « quand une chose vaut la peine d’être faite, ça vaut même la peine de la faire mal », et encore celle-là : « Seule l’Eglise est capable de sauver un homme de la dégradante servitude d’être l’enfant de son temps » surtout de nos jours où « le criminel le plus dangereux est le philosophe moderne qui ne connaît plus aucune loi. L’ennemi n’émane plus des masses populaires, il se recrute parmi les gens éduqués et aisés, qui allient intellectualisme et ignorance, et sont soutenus en chemin par le culte que la faiblesse rend à la force. Plus spécifiquement, il est certain que les milieux scientifiques et artistiques sont silencieusement unis dans une croisade dirigée contre la famille et l’état. » Quel délice, on vous dit !

![simon leys,l’ange et le cachalot,le bonheur des petits poissons,le studio de l’inutilité]()

Maître à penser qui donne tort à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui.

28 – Orwell I.

Etre le Scrat du sexe. « Les gens qui sont simplement paillards n’ont pas de problèmes tandis que ceux qui voudraient l’être mais n’en ont pas la possibilité sont horriblement dégradés par leur obsession » Sans doute Orwell parlait-il pour lui, lui qui tombait facilement sous le charme des femmes mais se révélait si embarrassé et maladroit à leur égard. Ah, quel supplice !

![simon leys,l’ange et le cachalot,le bonheur des petits poissons,le studio de l’inutilité]()

Le genre de choses que je raconte à mon psy.

28 bis – Orwell II.

« Ses lettres [à Orwell] sont pleines de désarmants coq-à-l’âne : par exemple, il interrompt une réflexion sur l’Inquisition espagnole, simplement pour noter la visite quotidienne qu’un hérisson effectue dans sa salle de bain. » Lui-même écrit à l'instar d'un Chesterton :"Je pense que c'est en conservant notre amour enfantin pour les arbres, les poissons, les papillons, les crapauds, etc, que l'on rend un peu plus probable la possibilité d'un avenir paisible et décent." Ah, quel délice !

A part ça, les intellectuels le dépriment, notamment en France où la publication de La Ferme des Animaux, prendra un temps fou et cela pour des raisons politiques - la Terreur n'ayant jamais cessée au fond d'être la méthode des gauchistes. Ah, quelle merde !

![simon leys,l’ange et le cachalot,le bonheur des petits poissons,le studio de l’inutilité,sainte-maxime,la nartelle,la madrague]()

1984, c'est maintenant.

29 – Elan.

Il est le XVIII ème incarné, la civilisation européenne à lui tout seul, descendant de Charlemagne, une sorte de Mozart de la mondanité (même si en matière de musique, il préférait Gluck à ce dernier, mais personne n'est parfait), exquis, ouvert, moderne, antimoderne, toujours enthousiaste, l'Allegro fait homme. Qui ? Mais le prince de Ligne, voyons, celui à qui Casanova disait un jour : « votre esprit est d’une espèce qui donne de l’élan à celui d’un autre ». Voilà exactement ce que j'attends des auteurs que j'aime. Qu'ils aient tort ou raison, qu'ils m'inspirent. Ligne était sans nul doute le plus inspirant des hommes. "Pour ma part, je voudrais être une jolie femme jusqu'à trente ans, puis un général d'armées fort heureux et fort habile jusqu'à soixante, et puis cardinal jusqu'à quatre-vingt", disait-il. Ah, quel délice !

![simon leys,l’ange et le cachalot,le bonheur des petits poissons,le studio de l’inutilité,sainte-maxime,la nartelle,la madrague]()

Moi, du point de vue de ma mère (et donc un peu du mien, forcément.)

30 – Segalen

« Il reçut ce que seule peut donner la chaude affection d’une famille unie, une enfance heureuse. Avec ça, on est armé pour affronter la vie, et, une fois arrivé à l’âge adulte, on ne risque plus de perdre du temps dans quelque niaise et vaine chasse au bonheur. » A moins de renoncer à son enfance et de devenir adulte. Mais c’est là précisément l’impossible ou le très difficile – le résilient, comme dirait l’autre. Quand on a été un enfant malheureux, on est (souvent) un enfant malheureux toute sa vie. On recherche en vain quelque chose qui ne viendra jamais. On chasse le bonheur et on revient toujours bredouille. Parce qu’on n’a pas les bonnes armes, la confiance, la générosité, l’amour de la vie que procure une enfance heureuse. Aucun délice là-dedans. Ni même un supplice exquis.

![simon leys,l’ange et le cachalot,le bonheur des petits poissons,le studio de l’inutilité]()

"Pas évident", comme dirait mon ami Soglo.

30 bis – Rebelles, selon Segalen.

« Je hais les rebelles pour leurs attitudes apprises, leur humanitarisme, leurs lavures de vaisselles protestantes. »

![simon leys,l’ange et le cachalot,le bonheur des petits poissons,le studio de l’inutilité]()

Re lol.

30 ter – Salaud de génie.

Contrairement au credo occidental, que l'on aurait parfois envie d’écrire « crado », ce n’est pas, en Chine, la qualité du salaud qui fait la qualité du génie. Bien au contraire, éthique et esthétique vont de pair. Contrairement, donc, à Picasso, pour le peintre chinois, « il faut d’abord devenir un homme meilleur avant de pouvoir faire de la meilleure peinture. » La perfection morale donne la perfection artistique – et un artiste vicieux ou méchant ne réussit pas entièrement son œuvre. Au contraire, la corruption de son être corrompt sa toile alors que la sainteté de tel autre embellit la sienne. "Ceux qui apprennent la peinture placent avant toutes choses la formation de leur personnalité morale ; dans la peinture de ceux qui ont réussi à se constituer cette personnalité morale, passe un large et éclatant souffle de rectitude, transcendant tous les problèmes formels. Mais si le peintre est dépourvu de cette qualité, ses peintures, si séduisantes que soit leur apparence, présenteront une sorte de souffle malsain qui se manifestera dans le moindre coup de pinceau." Comme chez Platon, le bon donne du beau. Ah, quel délice !

(Même si évidemment, Mao a démoli tout cela pour plusieurs générations. Quand donc viendra un jugement de Nuremberg du communisme ?)

![simon leys,l’ange et le cachalot,le bonheur des petits poissons,le studio de l’inutilité]()

Bouddha lolesque.

31 – Mauvais écrivain II.

Stendhal n’aimait pas le style de Chateaubriand qu’il trouvait ampoulé, prétentieux, seulement capable de dire « une quantité de petites faussetés. » Comme c’est vrai. Ah quel délice que Stendhal, Leys et moi pensions la même chose !

![simon leys,l’ange et le cachalot,le bonheur des petits poissons,le studio de l’inutilité]()

Enfin un bon Chateaubriand.

31 bis - Sang sur la plume (ou "intellectuel français").

"S'agissant de figures comme Robespierre, Saint-Just, Babeuf, Blanqui, Bakounine, Marx, Engels, Lénine, Trotski, Rosa Luxembourg, Staline, Mao Zedong, Chou En-lai, Tito, Enver Hokha, Guevara et quelques autres, il est capital de ne rien céder au contexte de criminalisation et d'anecdotes ébouriffantes dans lesquelles depuis toujours la réaction tente de les enclore et de les annuler."Lire Alain Badiou, ah, quel supplice !

![simon leys,l’ange et le cachalot,le bonheur des petits poissons,le studio de l’inutilité,sainte-maxime,la nartelle,la madrague]()

L'ébouriffant, selon Alain.

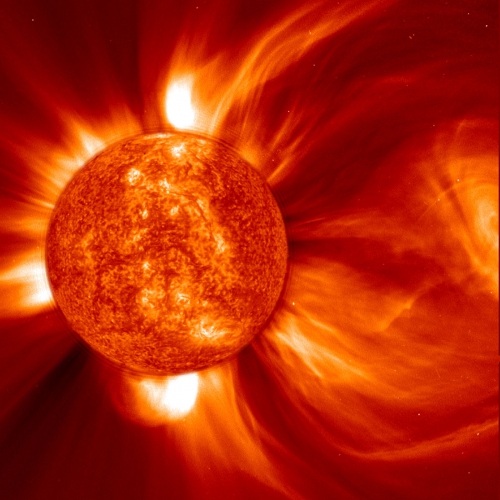

32 – Mer.

Contre tous les touristes de la mer, dire la vérité sur la mer que seuls les marins savent mais taisent. Dire que la mer est odieuse, cruelle, d’un ennui mortel, qu’elle n’est qu’affaire de scorbut, de fouet et de sodomie. Dire qu’elle n’est acceptable qu’en tant qu’horizon poétique ou qu’en tant que roman anti-héroïque. Relire Typhon de Conrad et rester sur le plancher des vaches. Ah, quel délice !

![simon leys,l’ange et le cachalot,le bonheur des petits poissons,le studio de l’inutilité]()

La fameuse "vague" d'Hokusai

[Kanagawa-oki Nami-ura

Sous la vague au large de Kanagawa, gravée vers 1831-34,peintepar Katsushika Hokusai, le grand maître de l'estampe japonaise, Première gravure de la série Trente-six vues du Mont Fuji, gravure sur bois polychrome, environ 25 x 38 cm.]

33 – Castalie.

Recherche désintéressée de la vérité, idéal castalien, avec ou sans étudiants (plutôt sans), tour d'ivoire (qui prévient la marée de merde qui en bat nécessairement les murs) aristocratie pour tous (et ce qui est bien, c’est que tous n'en veulent pas et laissent les happy few à peu près tranquilles), refus total de l'égalitarisme (le danger mortel pour l'esprit) quoiqu'élitisme généreux– le collège de France, en somme. La divine inutilité du studio. La rose sans pourquoi. Le temps immobile, jamais perdu. La plage, le ciel, l'enfance. Mona. Les algues. L'araignée de mer qui m'avait fait si peur sur le rocher. Ah, quel délice !

(27 juin 2013)

![simon leys,l’ange et le cachalot,le bonheur des petits poissons,le studio de l’inutilité]()

Sainte-Maxime, la Madrague, un jour avec Mona "château de sable" dans les années 70.

Voir aussi : Simon Leys, l'intempestif.

Et : Orwell, l'épouilleur.

EN ATTENDANT LA PENTECOTE

EN ATTENDANT LA PENTECOTE

I - Surabondance

I - Surabondance

II - Semence

II - Semence