5 - Montesquieu et la séparation des pouvoirs.

6 - Rousseau, critique du libéralisme

7 - Benjamin Constant et le libéralisme d'opposition.

Exécution de Louis XVI, par Charles Benazech, Musée du Carnavalet

LE LIBERALISME APRES LA REVOLUTION.

« Le libéralisme du XIX ème siècle, il faut commencer par-là, accepte et approuve la Révolution française, non seulement ses résultats mais son acte même, si je puis dire, sinon tous ses actes. (...) Certes ils font des distinctions à l'intérieur de la Révolution, ils réprouvent bien sûr sa phase terroriste, mais fondamentalement ils sont, intellectuellement et aussi émotionnellement, avec les révolutionnaires contre l'Ancien Régime (...) Comment partager leur enthousiasme révolutionnaire, qui n'est guère partagé, semble-t-il, par les libéraux d'aujourd'hui ? »

Tout simplement par le fait qu'avec la Révolution, les libéraux estiment que l'individu autonome, soit ce qu'ils prônaient depuis le XV ème siècle, est enfin entré dans l'Histoire. Le libéralisme qui, répétons-le une fois de plus, se définit avant tout comme affranchissement des anciennes entités politico-théologiques, trouve dans la Révolution l'événement fondateur et historique de cet affranchissement - et cela même si celui-ci ne fut pas libéral en soi.

« L'acte révolutionnaire, dans sa durée, rend visibles de façon éclatante une situation et un rôle humains que le libéralisme supposait sans les dévoiler. »

Qu'on le veuille ou non, la Révolution entérine donc bien le libéralisme. Malgré Rousseau et Robespierre, c'est le libéralisme qui l'emporte en elle - et avec lui, l'avènement du « nouvel homme » (qui n'est certes pas un « homme nouveau » au sens rousso-marxiste, égalitaire, transversal, communiste), mais qui est au contraire mélange de citoyen et de propriétaire, de législateur et de jouisseur et par dessus tout d'agent de l'Histoire. La Révolution comme ce qui a créé cette condition historique dont Marcel Gauchet saura se souvenir.

Ce sera la différence entre Montesquieu et Benjamin Constant : le premier anticipait la condition historique de ce « troisième homme », le second y vit. Plus que l'égalitarisme ou le communisme, la Révolution a fait surgir la société civile telle que nous la connaissons - et qui désormais peut être de droite comme de gauche selon nos opinions du moment. Qui, en tous cas, s'impose au début, et notamment à des gens comme Chateaubriand et Tocqueville, comme religieuse et chrétienne. La nouvelle égalité des droits civils et politiques est comprise par eux et d'autres comme une sorte d'accomplissement de l'Evangile. Le religieux n'a donc pas perdu la manche, loin de là, même s'il a été totalement sécularisé. Le libéral a beau être athée (au sens où il refuse désormais la transcendance), son idéal reste chrétien. Le libéral sera donc à la fois anti-réactionnaire et anti-post-révolutionnaire - s'opposant à la fois à tous ceux qui veulent revenir à l'Ancien Régime (ce qui est mentalement impossible, on le verra avec Constant) et tous ceux qui veulent continuer ou approfondir la Révolution.

Le libéralisme, contre la réaction, contre la conjuration.

Le libéralisme comme conservation des acquis.

Le libéralisme naturellement... conservateur.

8 - François Guizot et le libéralisme de gouvernement

9 - Tocqueville devant la démocratie

10 - Histoire intellectuelle du libéralisme - remarque finale

Orwell, l'épouilleur

"Vous croyez que la réalité est objective, extérieure, qu'elle existe par elle-même. Vous croyez aussi que la nature de la réalité est évidente en elle-même. Quand vous vous illusionnez et croyez voir quelque chose, vous pensez que tout le monde voit la même chose que vous. Mais je vous dis, Winston, que la réalité n'est pas extérieure. La réalité existe dans l'esprit humain et nulle part ailleurs. Pas dans l'esprit d'un individu, qui peut se tromper et, en tout cas, périt bientôt. Elle n'existe que dans l'esprit du Parti qui est collectif et immortel. Ce que le Parti tient pour vrai est la vérité. Il est impossible de voir la réalité si on ne regarde avec les yeux du Parti. Voilà le fait que vous devez rapprendre, Winston."

Dissolution dans un jardin anglais

Depardieu par Millet : Le dernier des Français

Welcome to New York.

Sans le corps, l’humanité aurait disparu depuis longtemps, écrivait Nietzsche.

Et de fait, l’humanité (du moins, celle qu’on connait jusqu’ici et à laquelle nous sommes encore quelques-uns à être attachés) commence à disparaître à coup de mondialisme, d’hygiénisme, de féminisme, de genrisme, de véganisme et d’athéisme. Jamais plus qu’aujourd’hui, on n’a en effet tenté de nier le corps, de le neutraliser, de le domestiquer, de le commercialiser, de le désorganiser au sens propre, de le rêver justement comme « corps sans organes », ou « human centipede », ou pur artefact à qui on imposerait des règles qui ne sont pas les siennes, en faisant un genre ou un produit comme un autre - alors que c’est lui qui, à l’origine, accordait le genre et permettait (ou interdisait) tels ou tels échanges. Le corps est devenu l’ennemi à abattre. Le maître que l’on veut mettre en esclavage. Le dieu que l’on n’a pas renoncé à crucifier encore et toujours – et dont on se méfie du retour, ou de la résurrection, comme de la peste. Mais le corps qui envers et contre tout reste notre première condition de présence au monde, sinon notre première gloire de et par Dieu. Le corps Depardieu.

Sous le triple exergue d’Isaïe, de Céline et de Bloy, Richard Millet décrit le corps politique, érotique et théologique du plus grand acteur français. Bien sûr, tout ce qui fâche est au rendez-vous. Ses excès qui scandalisent les pisse-froids alors qu’ils devraient plutôt émouvoir, rappelant la vulnérabilité d’un homme qui a beaucoup donné et beaucoup perdu. Sa jouissance terrienne, charnelle, parfois excrémentielle, qui en affole plus d’un mais qui n’est rien d’autre qu’une forme anti culturelle de survivance. Sa résistance (augustinienne) aux hérésies transhumaines. Depardieu, c’est l’anti-cathare absolu qui rappelle ce qu’est et ce que peut un corps, le sien, c’est-à-dire le nôtre, même si nous faisons tout pour l’abolir, l’oublier, et pire que tout le déchristianiser, sinon le défranciser. La francité anti-germanopratine de « Gégé ». Sa nouvelle incompatibilité avec les media (alors qu’il en fut le chéri dans les années 70 et 80). On dit qu’il a changé. Mais c’est le monde qui a changé. Comme Bardot ou Delon, autres de nos icônes désormais irrécupérables, Depardieu n’a pas bougé d’un iota et c’est bien cela que l’époque qui n’en finit pas de (se) « désidentifier », de (se) « désexualiser », de déconstruire, lui reproche. Qu’il n’ait pas « évolué » comme elle. Qu’il soit resté cet irréductible gaulois éructant, bouffant, buvant, rotant, pétant, pissant et riant aux éclats, étranger, donc « barbare », au nouveau type d’homme que chaque jour l’on veut imposer et qui pue mille fois plus que n’importe lequel des pets de « Gégé » - peut-être parce qu’on lui a retiré, au nouvel homme, ce qui lui permettait avant de se soulager, de se purger. Contre toutes ces atteintes faites aux origines et aux orifices du monde, le corps préhistorique, « Mammuth », de Depardieu s’insurge. Manneken-Pis contre Piss Christ. Valseuses contre Femen. Danton contre Robespierre. Falstaff contre Tartuffe. Seul contre tous avec son bide, ses quatorze bouteilles par jour et ses cent, voire mille, dents.

Pour autant, Millet ne fait pas une idole de son primitif préféré. Le génie de Depardieu, explique-t-il, est d’avoir incarné la France autant dans sa grandeur (et même si Millet semble faire exprès de rater Cyrano accusé bien à tort d’être à l’origine de « la France disneylandisée avant l’heure ») que dans sa misère : « déterritorialisé par ubiquité autant que par capacité à tout jouer avec une manière d’excès ou dans un décalage par quoi il dit la vérité du personnage qu’il interprète pour l’amener au point où celui-ci se défait, montrant l’homme contemporain comme rôle de moins en moins individuel, de plus en plus interchangeable (…) ». Les comédiens, on le sait, n’ont pas d’âme et Depardieu pas plus que les autres. Il n’en reste pas moins que c’est en Donissan dans Sous le soleil de Satan de Bernanos adapté par Pialat qu’il trouve son meilleur rôle – celui dans lequel il a pu montrer comme nul autre ce que signifie combattre ses démons, aller jusqu’au bout de son corps et révéler au monde entier (fut-ce le public snob du festival de Cannes qui, apprenant que la palme d’or était remise à Pialat, ne trouva rien de mieux que de se ridiculiser en huant celui-ci et se prenant dans la gueule un bras d’honneur amplement mérité – geste depardien s’il en est !) que la seule limite du corps, c’est Dieu.

Dès lors, on lui pardonne tout, et non pas tant parce qu’il est capable du meilleur et du pire, mais parce qu’il a su, dans sa carrière comme dans sa vie, « inclure le pire dans son mode d’existence » (son indéniable vulgarité, son ivrognerie, son exil fiscal, son amitié avec Poutine) ; prouver à tous que ce qu’il y a de plus sale en nous est aussi ce qu’il y a de plus sacré ; risquer, en ce sens, le sacrifice de son corps en en faisant le réceptacle de tout ce que l’époque puritaine rejette - et se donner le droit de dire : « merde alors, un peu de tenue. »

Sans Depardieu, la France aurait disparu depuis longtemps.

Richard Millet, Le corps politique de Gérard Depardieu, Editions Pierre Guillaume de Roux, 128 pages, septembre 2104, 17,90 euros.

+

A LIRE, le beau papier de Ludovic Maubreuil, ici.

Rémi Brague, Scary époque

En parallèle avec l'entretien fleuve que m'a accordé Rémi Brague pour Actu Philosophia, retour sur Modérément moderne, son livre peut-être le plus synthétique et le plus abordable.

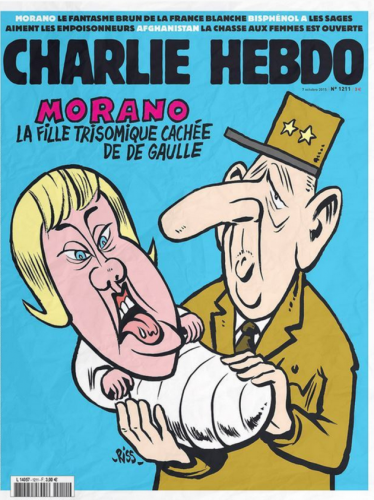

Mahomet, trisomie, même combat !

René Girard en deux mots ou à peine plus

La pensée de René Girard en deux mots ?

1 - Le désir est mimétique.

2 - La violence est sacrificielle. Depuis le christianisme, elle est devenue scandaleuse. Du moins, elle essaie.

(Sinon, le christianisme est une science !)

Entretien avec Rémi Brague I

Merci à Thibaut Gress pour son soutien, ses encouragements et son amitié.

Professeur émérite de philosophie à la Sorbonne et à l’université de Munich, spécialiste de la philosophie médiévale arabe et juive, membre de l’Institut, polyglotte, Rémi Brague est l’auteur d’une vingtaine de livres, dont Europe, la voie romaine (1992), La sagesse du monde (1999), La Loi de Dieu (2005), Le règne de l’homme (2015). Erudit autant qu’éveilleur, ce n’est pas le moindre de ses mérites que d’avoir voulu s’adresser au plus grand nombre via des essais lumineux et roboratifs et dont il espère, écrit-il dans l’avant-propos du Règne de l’homme, qu’ils pourront « fournir au lecteur de quoi vérifier qu’[il] n’extrapole pas trop par rapport à ce qu’on peut aller vérifier, et l’assurance qu’il pourra [le] piller en toute sécurité. »

Entretien avec Rémi Brague II

Suite de l'entretien fleuve que Rémi Brague m'a accordé pour le site Actu Philosophia et dont on peut lire la première partie ici.

Entretien avec Rémi Brague III

Suite et fin de ce long dialogue que Rémi Brague a bien voulu m'accorder pour Actu Philosophia et que l'on peut retrouver ici.

"Qu’est-ce que le voile des femmes, sinon un gigantesque préservatif ?"

Griefs à Girard

"L'oeuvre de René GIRARD gravite autour d'une idée obsessionnelle; elle constitue un système clos dont le statut est celui de la révélation prophétique. Impossible d'attaquer de l'extérieur cette forteresse"("Le Monde des Livres" 25 Juin 1982).

Cinq griefs que l'on fait habituellement à René Girard :

Qui est damné ? Mon obsession primordiale (A propos du Rêve d'un homme ridicule, de Dostoïevski)

Qui est le narrateur de ce Rêve d'un homme ridicule ? Mais le diable, évidemment. Le diable qui a toujours été un pauvre diable, un homme du sous-sol, un solitaire névrotique et souffreteux, un pervers poussif qui fait le mal comme s'il y était contraint et obligé et qu'il l'est d'une certaine manière. En tous cas, un homme bien ridicule comme il l'annonce lui-même dès la première phrase de ce court récit fantastique écrit par Dostoïevski en 1877.

Un téton de trop

Dommage. On était parti pour s’indigner très fort de l’annulation du visa d’exploitation de La Vie d’Adèle, le film d’Abdellatif Kechiche, Palme d’or à Cannes en 2013, et de dire tout le mal que l’on pensait du lobby catho-intégriste Promouvoir et de son activiste principal, André Bonnet, figure de censeur idéal avec son passé frontiste, ses valeurs traditionalistes et ses huit enfants, ayant eu gain de cause une fois de plus contre une œuvre cinématographique sulfureuse, on avait une catilinaire toute prête contre ce qui n’est rien moins qu’un nouvel iconoclasme, d’ailleurs d’origine protestante et anglo-saxonne et qui tend à s’imposer de plus en plus chez nous, et voilà que l’on apprend que Kechiche trouve cette décision « plutôt saine », que lui-même déconseille son film aux moins de 16 ans, dont sa propre fille, en plus de désapprouver le pourvoi en cassation décidé par le ministère de la culture, « démarche (qui) n’a pas d’intérêt » selon lui.

Sérieuse, elle abuse !

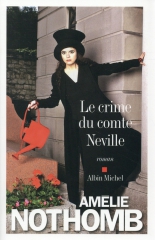

Pour aimer Amélie Nothomb, il faut avoir su garder son esprit d’enfance ou d’adolescence – et la part de puérilité qui va avec. Quiconque de trop sérieux, de trop adulte, de trop mature passera à côté de ce vingt-quatrième opus qui, le moins que l’on puisse dire, explore comme jamais les voies de l'immaturité régressive, incestueuse et aristocratique – trois mots qui ici virent au pléonasme. Au nom d’une prédiction qui dit que le comte Neville assassinera un de ses invités lors de la dernière réception qu’il donnera dans son manoir, la fille de celui-ci, la bien nommée Sérieuse, lui demande de la tuer. Bien qu’évoluant dans un monde à la limite de l'absurde depuis toujours, le comte a un peu de mal avec cette exhortation filiale pour le moins paradoxale. Au moins était-ce Dieu qui demandait à Abraham de zigouiller Isaac et non le fiston lui-même ! Mais la rhétorique dogmatique de sa fille abusive, et dans laquelle on retrouve la meilleure Nothomb, finit par l’emporter et le voilà obligé d’accomplir son destin, même si on ne racontera pas ici les péripéties de ce noble belge, pris entre les exigences contraires du devoir, de l’étiquette et de l’amour afin de préserver le plaisir de lecture des intéressés que l’on espère nombreux.

Pour aimer Amélie Nothomb, il faut avoir su garder son esprit d’enfance ou d’adolescence – et la part de puérilité qui va avec. Quiconque de trop sérieux, de trop adulte, de trop mature passera à côté de ce vingt-quatrième opus qui, le moins que l’on puisse dire, explore comme jamais les voies de l'immaturité régressive, incestueuse et aristocratique – trois mots qui ici virent au pléonasme. Au nom d’une prédiction qui dit que le comte Neville assassinera un de ses invités lors de la dernière réception qu’il donnera dans son manoir, la fille de celui-ci, la bien nommée Sérieuse, lui demande de la tuer. Bien qu’évoluant dans un monde à la limite de l'absurde depuis toujours, le comte a un peu de mal avec cette exhortation filiale pour le moins paradoxale. Au moins était-ce Dieu qui demandait à Abraham de zigouiller Isaac et non le fiston lui-même ! Mais la rhétorique dogmatique de sa fille abusive, et dans laquelle on retrouve la meilleure Nothomb, finit par l’emporter et le voilà obligé d’accomplir son destin, même si on ne racontera pas ici les péripéties de ce noble belge, pris entre les exigences contraires du devoir, de l’étiquette et de l’amour afin de préserver le plaisir de lecture des intéressés que l’on espère nombreux.

Amélie Nothomb, Le crime du comte Neville, Albin Michel, 144 pages, 15 euros.

Rêve d'enfant (Notes sur Le petit héros, de Dostoïevski)

"La seule chose que j'ignorais jusqu'à cette minute, c'était ce que c'était ; si c'était bien ou pas bien, glorieux ou honteux, louable ou condamnable."

"A l'époque, j'allais sur mes onze ans".

Et c'était déjà un drôle de petit bonhomme, ce garçon effervescent, déjà attiré par le beau sexe, plein de "ces élans incompatibles avec l'enfance", comme le dira un jour Miguelito à Mafalda, et qui savoure comme pas un d'être invité parmi tous ces gens riches lors de cette fête qui ne semble jamais finir et durant laquelle il peut admirer les dames - "presque toutes plus jolies les unes que les autres, [qui] semblaient encore plus charmantes avec leur visage tout animé des impressions du jour, leurs jolis yeux brillants, leurs paroles vives qui s'entrecroisaient, les cascades de leurs rires sonores comme des clochettes (...)"

Jamais Dostoïevski n'a été aussi badin, bucolique, sensuel que dans ce Petit héros, nouvelle écrite dans sa cellule de Sibérie d'où il devait sortir des années plus tard. Jamais non plus il ne parlera de l'enfance et de ses premiers émois avec autant de vérité et de profondeur.

"Je parle toujours de mes onze ans, et, bien sûr, j'étais un enfant, rien qu'un enfant. Beaucoup de ces femmes splendides, quand elles me caressaient, ne pensaient même pas à faire attention à mon âge. Mais - chose étrange ! - une sorte de sensation, qui m'était, pour moi-même mystérieuse, m'avait déjà envahi; il y avait déjà quelque chose qui frissonnait sur la surface de mon coeur, quelque chose que le coeur ne connaissait pas, qu'il n'avait encore jamais senti ; mais qui le faisait parfois brûler et battre, comme effrayé, et, souvent, une rougeur inattendue inondait mon visage. Parfois, je me sentais comme honteux et même blessé de différents privilèges enfantins dont je jouissais (...) Tantôt, pour finir, il me semblait que j'avais caché quelque chose à tout le monde, mais que, pour rien au monde, et à personne, je n'en aurais parlé, parce que j'en avais honte, moi, un petit humain, jusqu'aux larmes."